NHKあさイチ2025年5月12日放送のテーマは「これってもしや…超能力!?不思議体験の謎に迫る!」です。「胸騒ぎがして早く家を出たことで事故を回避」「推しグッズのくじ引きで連続当選」「夢で見た人物と現実で遭遇」など、誰もが一度は耳にしたことがある不思議体験の数々に迫る。

本日のあさイチ番組では、「予知夢や正夢はなぜ見るのか?」「テレパシーのような体験はなぜ起こるのか?」という素朴な疑問に対し、心理学による心の不思議なメカニズムの解明を試みる。また、超能力現象を科学的に検証する“超心理学”の研究にも焦点を当て、超常現象の謎に多角的に迫りました。

本日ゲスト:明治大学 石川幹人教授「明治大学情報コミュニケーション学部 石川幹人研究室」

記事配信:おひとり様TV

NHK『あさイチ』の気になる情報をまとめました!

あさイチで紹介された中から特に面白いと感じた情報だけを厳選してまとめています。

本日放送されたあさイチ番組内で、田中直樹(ココリコ)さんが、今食べたい料理名は?の問題に、なんと3秒で「お好み焼きの豚玉(モダン焼き)」の画像が浮かんでしまいました!文字ではなく画像のイメージで当たりました😱

ビックリしたので、

超能力はある?超能力はない?

どっちなのか?答えを教えを知りたい!

と考え、最新の科学的な方法を用いて研究する「超心理学」を調べて見ました。 😊✨

1.【NHK・あさイチ】超能力って本当にあるの?不思議体験の謎に迫る超心理学とは?

1-1.超心理学と「超能力」:問いの核心

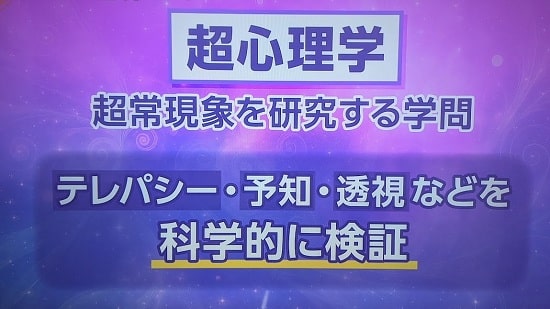

「超能力はあるのか、ないのか。答えを教えてほしい」。この率直な問いは、多くの人々が抱く根源的な疑問を映し出しています。この問いに対し、科学的知見に基づいて多角的に答えることを目的とします。一般に「超能力」という言葉は、テレパシー、透視、予知、念力といった、通常の感覚や物理法則では説明がつかないとされる現象を想起させます。超心理学は、これらの現象を「サイ(psi)」という学術用語で総称し、オカルトや心霊主義とは一線を画し、科学的な方法論を用いてその実在性やメカニズムを探求しようとする学問分野です。

この問いが切実である背景には、超能力というテーマが持つ魅力と、それを取り巻く社会的な関心の高さ、そしてしばしば二極化する見解が存在します。超心理学という学問分野自体が、この根源的な問い、すなわち「サイは存在するのか」という疑問から出発しています。その歴史は古く、19世紀末の心霊研究にまで遡り、現代に至るまで活発な研究と論争が続けられています。これは、この問いに対する万人が納得する明確な答えが未だ得られていないことを示唆しています。

また、「超能力」という言葉から連想される、映画や小説に登場するような劇的で強力な能力と、超心理学が研究対象とする「サイ」の現れ方には、しばしば隔たりがあります。現代の超心理学研究、特に実験室での量的研究では、統計的に検出される非常に微弱な効果を扱うことが多く、その効果は多数の試行を重ねて初めて明らかになるものです。このような、一般社会におけるイメージと研究の実際との間の差異を理解することは、超心理学の提示する証拠を正しく評価する上で不可欠です。

この記事では、まず超心理学の定義、歴史、主要な研究領域を概観します。次に、サイの存在を支持する実験的研究の成果や、メタアナリシスによる知見を紹介します。続いて、これらの研究に対する懐疑的な見解、実験方法論や統計解釈における問題点の指摘、そして日常的な「超常体験」が認知バイアスによって説明可能であることなどを紹介します。

最後に、現在の科学コミュニティにおける超心理学の立場、なぜ「ある/ない」と断言することが難しいのか、そして今後の展望について考察し、読者がこの複雑な問題に対して主体的に判断を下すための情報を提供します。

2.【NHK・あさイチ】超心理学とは何か?

2-1.超心理学の定義と研究領域

超心理学(parapsychology)とは、現在の科学では説明不可能と思われる精神現象、特に心と物、あるいは心同士の間に介在するとされる、未だ物理的には説明がつかない相互作用を、科学的な方法を用いて研究する心理学の一分野です。この定義自体が、超心理学と主流科学との間に存在する緊張関係を示唆しています。つまり、超心理学は「現在の科学では説明できない」現象を対象とするため、その研究成果が肯定的なものであれば、既存の科学的理解の枠組みに変更を迫る可能性を秘めているのです。この点が、超心理学の研究方法論や、科学界からの評価、そして絶え間ない論争の背景にあると言えるでしょう。

超心理学の主要な研究対象は、総称して「サイ(psi)」と呼ばれる一連の現象です。サイは、大きく分けて「超感覚的知覚(ESP: Extrasensory Perception)」と「念力(PK: Psychokinesis)」の二つに分類されます。

超感覚的知覚 (ESP) とは、既知の感覚器官を介さずに外部の情報を獲得する能力や現象を指します。ESPには、主に以下の三種類が含まれます。

- テレパシー (Telepathy): ある人の思考、イメージ、感情などが、物理的な手段を介さずに別の人の心に直接伝達される現象です。

- 透視 (Clairvoyance): 物理的に遮蔽されたり、通常の感覚では認識できない遠隔にある物体や出来事に関する情報を知覚する能力です。

- 予知 (Precognition): 未来に起こる出来事を、推論などによらず事前に知る能力です。

これらテレパシー、透視、予知は、実験的に明確に区別することが難しい場合があり、しばしばESPとして一括りに扱われることもあります。

念力 (PK; Psychokinesis) とは、精神の働きかけ、すなわち意図によって、物理的な物体や系、プロセスに影響を与える現象を指します。これには、サイコロの出目に影響を与える、乱数発生器の出力パターンを偏らせる、あるいは物理的な物体を動かすといった現象が含まれます。

これらのサイ現象の分類は、しばしば曖昧で逸話的に語られる「超能力」を、操作可能で検証可能な枠組みに落とし込もうとする試みであり、科学的研究を進める上での基盤となります。

一方で、超心理学は、UFO(未確認飛行物体)、雪男のような未確認生物、ピラミッドパワー、占星術といった現象は、通常、その直接的な研究対象とはしていません。これは、超心理学が主に「心と身体、あるいは心と環境との間の未知の相互作用」という特定の側面に焦点を当てていることを示しています。

以下に、超心理学の主要な研究対象をまとめます。

表1:超心理学の主要研究対象

| 大分類 | 現象 | 日本語説明 | 英語 |

|---|---|---|---|

| ESP (超感覚的知覚) | テレパシー | 思考や感情が物理的手段なしに他者に伝達される現象 | Telepathy |

| ESP (超感覚的知覚) | 透視 | 物理的に遮蔽された情報や物体を感覚によらず知覚する能力 | Clairvoyance |

| ESP (超感覚的知覚) | 予知 | 未来の出来事を事前に知る能力 | Precognition |

| PK (念力) | 念力 | 精神の力(意図)によって物理的な物体や系に影響を与える現象 | Psychokinesis |

この表は、超心理学が具体的にどのような現象を科学的に検証しようとしているのかを理解するための一助となるでしょう。これらの現象が、次章以降で述べる様々な実験的研究の対象となっています。

2-2.超心理学の歴史:心霊研究から科学的アプローチへ

超心理学の起源は、19世紀末から20世紀初頭にかけて欧米で隆盛した「心霊研究(psychical research)」に遡ります。当時の心霊研究は、霊媒現象、死後生存、テレパシーといった現象を対象としており、1882年にはイギリスで心霊現象研究協会(Society for Psychical Research, SPR)が設立され、これがモデルとなって各国に同様の組織が作られました。ウィリアム・ジェームズやアンリ・ベルクソンといった著名な哲学者や科学者もこの分野に関心を寄せましたが、その研究は一般社会や主流科学界からは広く受け入れられるには至りませんでした。

「超心理学(parapsychology)」という用語自体は、1889年にドイツの心理学者マックス・デソワールによって造語されました。しかし、この分野が科学的な学問領域としての体裁を整え始めるのは、20世紀に入ってからです。その中心人物となったのが、アメリカのデューク大学で研究を行った植物学者出身のジョゼフ・バンクス・ライン(J.B. Rhine)であり、彼はしばしば「超心理学の父」と呼ばれます。

ラインは、それまでの逸話的、定性的な心霊研究から脱却し、実験室環境下で統制された実験を行い、統計的な手法を用いて結果を評価するという、より科学的なアプローチを導入しました。1927年頃からデューク大学でウィリアム・マクドゥーガル教授のもとで研究を開始し、妻のルイザ・ラインと共に、ESPカード(ゼナーカードと呼ばれる、〇、□、☆、十字、波線の5種類の記号が描かれたカード)を用いた透視やテレパシーの実験や、サイコロの出目に精神が影響を与えるかを見る念力(PK)の実験を精力的に行いました。ラインは研究対象をESPとPKに限定し、1934年にはその成果をまとめた著書『超感覚的知覚(Extra-Sensory Perception)』を出版し、「ESP」という用語を一般に広めました。さらに、1938年には専門学術誌『超心理学雑誌(Journal of Parapsychology)』を創刊し、研究成果の発表と議論の場を提供しました。

ラインによる実験方法論の確立と厳密な統計的評価の導入は、超心理学を科学の一分野として位置づけようとする明確な試みでした。しかし、この転換が直ちに主流科学からの受容を意味したわけではありません。ラインの研究は、その方法論的妥当性についてアメリカ心理学会で討論され、実験管理や統計分析に不備がないと認められたものの、依然として多くの心理学者からは強い反対意見が出されました。

第二次世界大戦後、超心理学の研究は一定の進展を見せ、1957年には研究者の専門職団体として超心理学協会(Parapsychological Association, PA)が設立されました。そして1969年、PAはアメリカ科学振興協会(American Association for the Advancement of Science, AAAS)の下部組織として認定されるという、象徴的な出来事がありました。これは、超心理学が一定の科学的基準を満たしていると形式的には認められたことを意味しますが、この認定が主流科学界における研究成果の全面的な受容や、主要学術誌への論文掲載の容易さにつながったわけではありませんでした。

日本においては、明治時代末期に東京帝国大学助教授であった福来友吉が、御船千鶴子や長尾郁子といった人物を対象に透視や念写の実験を行いましたが、不正の疑いや社会的な批判を浴び、学界を追われるという事件がありました。戦後、J.B.ラインに学んだ大谷宗司が1963年に日本超心理学会を設立し、また本山博は国際宗教超心理学会を設立するなど、日本でも組織的な研究活動が始まりました。

このように、超心理学はその歴史を通じて、現象の不可解さと科学的検証の困難さの間で揺れ動きながら、科学の一分野としての地位を確立しようと努力を続けてきました。

2-3. 主要な研究機関と研究者たち

超心理学の研究は、個々の研究者の努力に加え、いくつかの専門的な研究機関や学会によって支えられてきました。これらの組織は、研究資金の提供、研究成果の発表の場の提供、研究者間の交流促進といった役割を担い、分野の制度化に貢献しています。

海外の主要研究機関 (過去・現在):

超心理学研究の歴史において、いくつかの大学や独立した研究所が中心的な役割を果たしてきました。

- デューク大学超心理学研究室 (Duke Parapsychology Laboratory): J.B.ラインが1930年代に設立し、ESPカード実験などで初期の超心理学研究を牽引しました。後にライン研究センターへと発展します。

- ライン研究センター (Rhine Research Center): 元々はデューク大学の一部門でしたが、現在は独立した研究機関として、ESPやPKに関する研究、教育、情報発信を行っています。しかし、ラインの成果の再現性の問題から、科学界からの関心は薄れたとの指摘もあります。

- スタンフォード研究所 (SRI International): 1970年代から80年代にかけて、特にリモートビューイング(遠隔透視)の研究で知られました。ラッセル・ターグやハロルド・パソフらが中心となり、アメリカ政府機関の資金提供も受けていました。

- プリンストン大学 PEAR (Princeton Engineering Anomalies Research) ラボ: 航空宇宙工学のロバート・ジャン教授らが、人間の意識が物理システム(特に乱数発生器)に与える影響(念力)を長期間にわたり研究しました。

- エジンバラ大学ケストラー記念超心理学部 (Koestler Parapsychology Unit): アーサー・ケストラーの遺産により1985年に設立され、ロバート・モリスやチャールズ・ホノートン(ガンツフェルト実験で著名)などが研究を行いました。

- バージニア大学 知覚研究部門 (Division of Perceptual Studies, DOPS): イアン・スティーヴンソン博士らによる「生まれ変わり」に関する事例研究や、臨死体験、体外離脱体験などの研究で知られています。

- ノエティック科学研究所 (Institute of Noetic Sciences, IONS): 宇宙飛行士エドガー・ミッチェルによって設立され、意識や人間の潜在能力に関する幅広い研究を行っています。ディーン・レイディンが主要な研究者の一人です。

日本の主要研究機関・学会:

日本でも、いくつかの学会や研究者グループが超心理学の研究に取り組んでいます。

- 日本超心理学会 (Japanese Society for Parapsychology, JSPP): 1963年に大谷宗司らによって設立され、日本の超心理学研究の中心的な役割を担っています。

- 日本サイ科学会 (Japan Society for Psi Science): 関英男らによって設立され、サイ現象に関する学際的な研究を行っています。

- 国際宗教超心理学会 (International Association for Religion and Parapsychology, IARP): 本山博によって設立され、宗教的体験と超心理現象の関連などを研究しています。

- 明治大学情報コミュニケーション学部 石川幹人研究室: 石川幹人教授は、超心理学の実験研究に加え、科学論の観点からも超心理学を考察しています。

代表的な研究者とその貢献 (一部抜粋):

超心理学の発展には、多くの研究者の貢献がありました。

- J.B.ライン (J.B. Rhine) とルイザ・ライン (Louisa Rhine): ESPおよびPK研究の実験的方法論を確立し、統計的評価を導入しました。

- ガートルード・シュマイドラー (Gertrude Schmeidler): ESP実験において、被験者のサイに対する信念(信じる人を「羊」、信じない人を「山羊」)が実験結果に影響を与える「山羊・羊効果 (sheep-goat effect)」を発見しました。

- チャールズ・ホノートン (Charles Honorton): 感覚遮断を用いたESP実験であるガンツフェルト実験を開発・改良し、肯定的な結果を報告しました。

- ラッセル・ターグ (Russell Targ) とハロルド・パソフ (Harold Puthoff): SRIにおいてリモートビューイング研究を主導しました。

- ロバート・ジャン (Robert Jahn): プリンストン大学PEARラボで、乱数発生器を用いた大規模な念力実験を行いました。

- ディーン・レイディン (Dean Radin): 多数の実験研究のメタアナリシスや、意識と物理世界の関連を探る実験的研究を行っています。

- ダリル・ベム (Daryl Bem): 社会心理学者でありながら、「未来を感じる」と題した一連の予知実験で注目を集め、またガンツフェルト実験のメタ分析にも協力しました。

これらの研究機関や研究者の活動は、超心理学が単なる個人の興味や逸話の集積ではなく、一定の学術的体系と研究コミュニティを持つ分野であることを示しています。しかし、研究はしばしば特定のカリスマ的な研究者や、論争を呼ぶ実験パラダイムを中心に展開する傾向があり、これが集中的な研究活動とその後の激しい批判・論争というサイクルを生み出す一因ともなっています。例えば、ラインのESPカード実験、ホノートンのガンツフェルト実験、ベムの予感実験などは、それぞれ大きな議論を呼びました。

また、超心理学の研究はアメリカ、ヨーロッパ、日本など国際的に行われていますが、その規模や研究資金は主流の科学分野と比較して著しく小さいのが現状です。このような状況にもかかわらず、人間の未知の側面に光を当てようとする探求は、世界各地で粘り強く続けられています。なお、ユネスコが超心理学を現代科学の重要テーマとして後援しているという記述も見られますが、この点についてはより具体的な裏付け情報が求められます。

3.NHK【あさイチ】本当に超能力は存在するのか?-肯定的な証拠と研究アプローチ

超能力、すなわちサイ現象の存在を支持する論者は、主に実験室で厳密に統制された条件下で行われた研究の成果や、複数の研究結果を統合するメタアナリシスの知見を根拠としています。これらの研究は、偶然では説明が難しいとされる統計的に有意な結果を報告しており、サイが実在する可能性を示唆するものとして提示されます。

3-1. 代表的な実験研究とその結果

超心理学の歴史を通じて、様々な実験パラダイムが開発され、サイの証拠とされるデータが蓄積されてきました。以下に代表的なものを挙げます。

ガンツフェルト実験 (Ganzfeld Experiments):

ガンツフェルト実験は、ESP、特にテレパシーの存在を検証するためにデザインされた、現代超心理学において最もよく知られた実験の一つです。この実験では、被験者(受け手)は視覚と聴覚からの外部刺激を遮断、あるいは均一化された環境(例えば、目にピンポン玉を半分に割ったものを乗せ、赤い光を当てる、耳にはホワイトノイズやピンクノイズを聞かせるなど)に置かれます。これにより、通常の感覚入力が最小限に抑えられ、微弱なESP信号を捉えやすくなると考えられています。別の部屋にいる送付者は、ランダムに選ばれたターゲット(通常は静止画や短いビデオクリップ)に精神を集中します。受け手は、心に浮かんでくるイメージや思考を言語化し、実験終了後に4つの選択肢(ターゲット1つとデコイ3つ)の中から、最も合致すると思われるものを選択します。

この実験から得られた肯定的な結果として、チャールズ・ホノートンらによるメタアナリシスが有名です。1990年に行われたメタアナリシスでは、複数の独立した研究室で実施された実験結果を統合し、偶然期待されるヒット率25%に対し、全体で約32%のヒット率が得られ、これは統計的に有意 ($p=0.002$) であると報告されました。この結果は、ガンツフェルト条件下で、偶然を超えた情報伝達が起こっている可能性を示唆するものとして、肯定論者によってしばしば引用されます。また、一般向けの解説記事などでも、長期間にわたる多数のガンツフェルト実験で、偶然よりも約7%高い32%の当たりが出ているという主張が見られます。

リモートビューイング研究 (Remote Viewing Research):

リモートビューイング(遠隔透視)は、被験者が物理的に離れた場所にあるターゲット(建物、地理的特徴、活動など)に関する情報を、ESPによって知覚しようと試みる実験です。被験者は、ターゲットに関する印象をスケッチや言葉で記述し、その記述が実際のターゲットとどの程度一致するかが評価されます。

この分野の研究は、1970年代から80年代にかけて、スタンフォード研究所(SRI)やプリンストン大学工学異常現象研究所(PEAR)などで活発に行われ、中にはCIA(アメリカ中央情報局)などの政府機関が資金を提供したプロジェクト(例:スターゲイト・プロジェクト)も存在しました。SRIの実験では、自由記述形式の回答を用いることで、それ以前の強制選択式のESP実験よりも成果が上がったとされ、特に才能のある被験者を見つけ出すことが重要であると示唆されました。有名な事例としては、インゴ・スワンが探査機到着前に木星の環の存在を透視したとされる話がありますが、これらの逸話的な成功は、厳密な科学的検証が難しい側面も持っています。

ダリル・ベムの「未来を感じる」実験 (Daryl Bem’s “Feeling the Future” Experiments):

コーネル大学の社会心理学者ダリル・ベムは、2011年に発表した一連の実験で、未来の出来事が現在の行動や生理反応に逆向きに影響を与える(すなわち予知)可能性を示唆し、大きな論争を巻き起こしました。ベムの実験は、既存の標準的な心理学実験のプロトコルを時間的に逆転させるというユニークなアプローチを取りました。

例えば、「過去遡及的性刺激馴化実験」では、被験者は2枚の画像から好きな方を選びますが、選択後にランダムにどちらかの画像が繰り返し提示されます。もし繰り返し提示される画像が性的なものであれば、その画像への魅力は馴化によって低下するはずです。ベムは、未来に繰り返し提示される性的な画像を被験者が「予知的に」避け、結果としてもう一方の画像をより好んで選択する傾向(偶然期待値50%を超える)を見出しました。同様に、「過去遡及的記憶想起促進実験」では、事後的に練習する単語を、練習前に他の単語よりも多く想起するという結果が報告されています。これらの実験では、統計的に有意な結果(例えば、エロティックな画像の当たり率53.1%、p=0.01)が報告され、未来の情報が現在の認知プロセスに影響を与えている可能性が示唆されました。

乱数発生器 (RNG) を用いた念力実験 (Psychokinesis Experiments using RNGs):

念力(PK)の研究では、人間の意図が物理システムに直接影響を与えることができるかどうかが検証されます。現代のPK研究の多くは、電子的な乱数発生器(RNG)を用いて行われます。RNGは、理論的には完全にランダムな数列(例えば0と1の連続)を生成する装置です。実験では、被験者がRNGの出力が特定の方向(例えば、より多くの1を出す、あるいはより少ない1を出す)に偏るように意図し、その結果が偶然期待される分布から統計的に有意に逸脱するかどうかが評価されます。

プリンストン大学のPEAR研究所で行われたロバート・ジャンらによる長期間の大規模なRNG実験では、被験者の意図の方向に、統計的に極めて有意ながらも非常に小さな偏差が一貫して観察されたと報告されています。例えば、7800万回以上の試行全体で、期待値50%に対して50.02%のヒット率($p=0.0003$)が得られたとされています。また、物理学者のヘルムート・シュミットは、放射性崩壊のような予測不可能な物理現象に対する念力の効果を研究しました。

これらの実験的研究は、サイ現象の存在を支持する主要な論拠となっています。肯定論者は、厳密に統制された実験条件下で得られた統計的に有意な結果は、サイが実在する客観的な証拠であると主張します。特に、ガンツフェルト実験やRNG実験のように、多数の試行を重ね、微細な効果を検出しようとするアプローチは、サイ現象が本質的に捉えにくい性質を持つことの反映であるとも考えられています。感覚遮断のような特殊な心理状態や、確率的な現象を対象とすることで、潜在的なサイのシグナルをノイズから分離しようとする試みと言えるでしょう。

3-2.メタアナリシスによる知見

個々の超心理学実験で報告される効果は、たとえ統計的に有意であっても、一般的に微弱です。そのため、一つの研究だけでは結論を出すのが難しい場合があります。このような状況で、複数の独立した研究の結果を統計的に統合し、全体的な効果の大きさとその信頼性を評価する手法が「メタアナリシス」です。超心理学の分野では、このメタアナリシスが、微弱ながらも一貫したサイ効果の存在を示すための重要な論拠として用いられています。

メタアナリシスの主な利点は、個々の研究では見過ごされてしまうような小さな効果や関連性を、多数の研究を統合することによってより明確に検出できる点にあります。また、異なる研究結果を比較することで、どのような条件下で効果が現れやすいかといった新たな視点が得られ、将来の研究の方向性を示唆することもあります。

超心理学の分野では、特にガンツフェルト実験やRNGを用いた念力実験に関して、数多くのメタアナリシスが行われてきました。前述の通り、チャールズ・ホノートンらによるガンツフェルト実験のメタアナリシスでは、偶然の期待値を超える有意なヒット率が一貫して報告されています。同様に、RNG実験に関するメタアナリシスでも、人間の意図による微弱ながら統計的に有意な効果の存在が示唆されています。

しかし、メタアナリシスを用いる際には注意すべき点も存在します。第一に、メタアナリシスは元となる個々の研究データに依存するため、元データの質が低い場合や、研究デザインに欠陥がある場合には、誤った結論を導く可能性があります。第二に、「引出し効果(File Drawer Problem)」あるいは「出版バイアス(Publication Bias)」と呼ばれる問題があります。これは、統計的に有意な肯定的な結果が出た研究は学術誌に掲載されやすいのに対し、有意な結果が出なかった(否定的な)研究や、期待とは逆の結果が出た研究は未発表のままお蔵入りになりやすいという傾向を指します。もし未発表の否定的な研究が多数存在する場合、公表された研究だけを対象としたメタアナリシスは、実際よりも効果を過大評価してしまう可能性があります。

超心理学の研究者たちは、この引出し効果の問題を認識しており、対策を試みています。例えば、あるメタアナリシスで得られた肯定的な結果が、お蔵入りになった可能性のある未発表の研究を考慮に入れてもなお統計的に有意であるかを評価する手法(フェイルセーフNの計算など)が用いられることがあります。また、2004年にダリル・ベムらが主導したメタアナリシスでは、じょうごプロットなどの手法を用いて分析した結果、ESPカード実験における実験者の選択的な報告やデータの意図的な改ざんの可能性は低いと結論付けられています。さらに、超心理学協会(PA)は、1970年代から、効果が見られない失敗実験であっても克明に論文報告するよう奨励しており、その結果、他の科学分野以上に実験データがオープンにされている側面もあると主張されています。

このように、メタアナリシスは超心理学において、微弱なサイ効果の存在を一貫して示すための強力なツールとして用いられていますが、その結果の解釈には、元研究の質や出版バイアスの可能性などを慎重に検討する必要があります。このメタアナリシスを巡る議論は、医学や心理学といった他の分野でも見られるものであり、多数の、時には異質な研究結果をどのように統合し解釈するかという、科学における普遍的な課題を反映していると言えるでしょう。

3-3 注目すべき被験者と事例

超心理学の歴史には、特に顕著なサイ能力を示したとされる個人や、注目すべき事例が数多く記録されています。これらの事例は、しばしば一般社会の関心を集め、さらなる研究の動機付けとなる一方で、その科学的妥当性については激しい議論の対象ともなってきました。

日本の超心理学の黎明期においては、東京帝国大学の福来友吉博士が行った一連の研究が知られています。福来博士は、御船千鶴子や長尾郁子といった女性を対象に、透視や念写(思念によって写真乾板を感光させる現象)の実験を行いました。これらの実験では、箱の中の文字を言い当てたり、乾板に文字を写し出したりといった驚くべき結果が報告されましたが、実験条件の不備や不正行為の疑惑が持ち上がり、大きな論争へと発展しました。

海外では、旧ソビエト連邦のニーナ・クラーギナが、手を触れずに小物体を動かすなどの念力現象を実演したとされ、映像も残されています。また、アメリカのテッド・セリオスは、ポラロイドカメラに向かって精神を集中することで、そのフィルムに特定のイメージを写し出す「思念写真(thoughtography)」の能力を持つと主張し、精神科医ジューリー・アイゼンバッドによって詳細な研究が行われました。これらの事例は、写真や映像といった具体的な物的証拠が伴う点で注目を集めましたが、トリックや偶然の可能性を完全に排除することは難しく、懐疑的な見解も根強く存在します。

リモートビューイングの分野では、インゴ・スワンとジョゼフ・マクモニーグルが特に有名な被験者です。インゴ・スワンは、スタンフォード研究所(SRI)で行われた初期のリモートビューイング実験の中心人物であり、遠隔地にあるターゲットの詳細な描写や、NASAの探査機が到達する以前に木星に環が存在することを「透視」したとされる逸話で知られています。ジョゼフ・マクモニーグルは、アメリカ陸軍およびCIAが関与したとされる「スターゲイト・プロジェクト」において、最も優れた遠隔透視者の一人として活躍したとされ、軍事目標や行方不明者の捜索などに関わる情報を高い精度で提供したと報告されています。

これらの「サイ・スター」と呼ばれる突出した能力を持つとされる個人の事例は、超心理学研究に大きな影響を与えてきました。彼らの示す現象は、時に研究者たちに新たな研究の着想を与え、また一般の人々のサイ現象への関心を高める役割を果たしてきました。しかし、科学的研究の観点からは、いくつかの課題も指摘されています。第一に、これらの特異な能力は稀であり、再現性のある形で研究室で検証することが非常に困難である点です。第二に、注目度が高い分、実験条件の厳密性や不正行為の可能性について、より厳しい目が向けられる傾向があります。J.B.ラインが、特定の霊媒や能力者に依存するのではなく、一般の人々を対象とした統計的な実験手法へと研究の軸足を移した背景には、このような問題意識があったと考えられます。

現代の超心理学研究の多くは、特定の「サイ・スター」に依存するのではなく、一般の被験者から得られる微弱な統計的効果を検証する方向へとシフトしています。しかし、これらの劇的な個人事例の物語は、依然として一般社会における超能力のイメージ形成に大きな影響を与えており、実験室での地道な統計的研究から得られる知見との間に、認識のギャップを生じさせる一因ともなっています。例えば、念写や劇的な遠隔透視のような話は、ガンツフェルト実験のメタアナリシスが示す微弱だが統計的に有意な効果よりも、はるかに記憶に残りやすく、広く語り継がれる傾向があります。このことは、超心理学が何を実際に研究し、どのような主張をしているのかについて、一般の人々がバランスの取れた理解を得ることを難しくしていると言えるでしょう。

4.【NHK・あさイチ】超能力は存在するのか?懐疑的な見解と科学的批判

超心理学が提示するサイ現象の証拠に対し、科学界の主流派や懐疑論者からは、長年にわたり様々な批判が寄せられています。これらの批判は、実験方法論の欠陥、結果の再現性の低さ、統計的解釈の問題点、そして日常的な「超常体験」に対するより平凡な説明の可能性など、多岐にわたります。

4-1. 実験方法論への批判:欠陥と代替説明

懐疑論の中心的な論点の一つは、超心理学の実験で報告される肯定的な結果が、真のサイ現象によるものではなく、実験デザインや実施手順の欠陥、あるいはより単純な代替説明によって生じているのではないかというものです。

感覚情報の漏洩 (Sensory leakage):

最も頻繁に指摘される問題の一つが、被験者がESPターゲットに関する情報を、意図的か非意図的かにかかわらず、通常の感覚チャネルを通じて得てしまう可能性です。例えば、ガンツフェルト実験においては、感覚遮断が不完全で、送付者の部屋からの微細な音や光が漏れたり、実験者が無意識のうちにヒントを与えたりする可能性が考えられます。リモートビューイング実験では、ターゲットの選択方法や、被験者へのフィードバックの与え方、あるいはターゲットを知っている実験者とのやり取りの中に、手がかりが含まれている可能性が指摘されます。

実験者効果 (Experimenter effects):

実験者の期待、信念、あるいは態度が、無意識のうちに被験者の行動や報告に影響を与え、結果を歪める可能性も指摘されています。ガートルード・シュマイドラーの初期の研究では、「独善的で冷たく自信過剰」な印象の実験者が行うとESPスコアが低下する傾向が見られました。さらに踏み込んで、実験者自身のサイ能力(もし存在すると仮定した場合)が実験結果に影響を及ぼすという、より複雑な「超心理的な実験者効果」の可能性も議論されています。

不正行為やトリックの可能性:

超心理学の歴史には、残念ながら研究者や被験者によるデータの捏造や、巧妙なトリックを用いた欺瞞の事例が報告されています。プロのマジシャン(奇術師)の中には、超能力者とされる人物が演じる現象の多くは手品で再現可能であると主張し、実験の不備を鋭く指摘する者もいます。ジェームズ・ランディは、管理された条件下で超能力を実証できれば賞金を出すという挑戦を長年行っていましたが、これに応えて成功した者はいませんでした。

研究デザインのその他の欠陥:

上記以外にも、ターゲットのランダム化が不適切であったり、比較対照となる統制群の設定が不十分であったり、あるいは結果の評価基準が曖昧で主観的な判断が入り込む余地があったりするなどの問題点が、個々の研究に対して指摘されることがあります。

これらの方法論的批判は、超心理学の信頼性に対する深刻な疑念を生じさせます。サイ現象とされるものが本質的に捉えどころがなく微弱であるとすれば、実験デザインのわずかな瑕疵が結果に大きな影響を与えかねません。このため、超心理学の研究者たちは、批判に応える形でより厳格な実験統制を導入しようと努めてきましたが(例えば、完全に自動化されたガンツフェルト実験装置の開発など)、懐疑論者は依然として未知の欠陥や代替説明の可能性を指摘し続けており、両者の間での「いたちごっこ」のような状況が続いています。

4-2 再現性の問題と「再現性の危機」

科学的主張の信頼性を担保する上で、再現性は最も重要な柱の一つです。ある研究で得られた結果が、他の独立した研究者によって、同様の条件下で追試された際に同じように再現されなければ、その結果の普遍性や確実性は疑わしくなります。超心理学の分野は、この再現性の問題に長年直面してきました。

多くの肯定的なサイ実験の結果は、他の研究室で追試された際に再現されなかったり、あるいは報告された効果量が著しく小さくなったりするケースが少なくありません。例えば、ダリル・ベムが発表し大きな注目を集めた「未来を感じる」実験に関しても、その後の多くの追試研究で否定的な結果が報告されています。このような再現性の低さは、報告されたサイ効果が、特定の実験室や研究者、あるいは未特定の微妙な条件に依存する一時的なものであるか、あるいはそもそも実在しない可能性を示唆します。

興味深いことに、この再現性の問題は超心理学に固有のものではなく、近年、心理学全般、さらには医学や経済学といったより広範な科学分野で「再現性の危機」として認識されるようになってきました。2015年に発表された大規模な追試プロジェクトでは、心理学の主要な学術誌に掲載された100件の研究のうち、オリジナルの結果を完全に再現できたのは39%に過ぎなかったと報告されています。この事実は、超心理学が直面する再現性の困難さが、部分的には科学研究の実践におけるより一般的な問題(例えば、出版バイアスや「疑わしい研究実践(QRPs)」の蔓延など)と関連している可能性を示唆しています。

さらに、追試研究の結果の公表に関しても問題が指摘されています。一般的に、オリジナルの肯定的な結果を支持する追試研究や、新たな発見を報告する研究は学術誌に掲載されやすいのに対し、否定的な結果に終わった追試研究(いわゆる追試失敗)は、「独自性がない」「重要性が低い」といった理由で掲載されにくい傾向があります。実際に、ベムの予知実験の追試に失敗した論文が、当初、同じ学術誌から掲載を拒否された事例は、この「出版バイアス」の問題を象徴しています。このようなバイアスが存在すると、公表されている研究文献全体を見たときに、実際よりも肯定的な結果が多く存在するような印象を与え、分野全体の知見を歪めてしまう可能性があります。これは、特にメタアナリシス(複数の研究結果を統合する手法)の妥当性に影響を与え、超心理学のように微弱な効果を検出しようとする分野にとっては深刻な問題となり得ます。

4-3 統計的解釈の問題点とアーティファクト

超心理学で報告されるサイ効果は、多くの場合、統計的な確率のわずかな偏りとして検出されます。そのため、用いられる統計的手法やその解釈の妥当性が、結果の信頼性を左右する極めて重要な要素となります。懐疑論者は、肯定的な結果の多くが、不適切な統計的取り扱いや、統計的アーティファクト(見せかけ上の効果)によるものではないかと指摘しています。

p値の誤用・誤解と「pハッキング」:

科学研究において、結果が偶然によるものではないことを示すためにp値が用いられます。伝統的に、$p < 0.05$ が統計的有意性の基準とされてきましたが、このp値の解釈や運用には注意が必要です。特に「pハッキング」と呼ばれる問題行動が指摘されています。これは、研究者が多数の統計分析を試み、その中から都合の良い($p < 0.05$ となる)結果だけを選択的に報告したり、データ収集の途中で結果を見ながら試行を打ち切ったり、あるいは事後的に仮説を立てたりする行為を指します。このような「疑わしい研究実践(Questionable Research Practices, QRPs)」は、実際には効果が存在しない場合でも、見かけ上の統計的有意性を生み出してしまう可能性があります。

効果量の過大評価:

出版バイアスやQRPsの結果として、学術誌に報告される効果量(effect size:効果の大きさを示す指標)が、実際の効果よりも大きく見積もられている可能性も指摘されています。

引出し効果 (File-drawer problem / Publication bias):

前節でも触れたように、統計的に有意な肯定的な結果が出た研究は出版されやすく、有意でなかった研究(帰無仮説を棄却できなかった研究)はお蔵入り(ファイルキャビネットにしまい込まれる)になる傾向があります。この結果、公表された研究だけを対象としてメタアナリシスを行うと、実際には存在しない効果が検出されたり、存在するとしてもその効果量が過大に評価されたりする危険性があります。超心理学の研究者はこの問題を認識し、お蔵入りになった研究の数を推定して結果の頑健性を評価するなどの対策を試みていますが、その有効性については議論が続いています。

統計的アーティファクト:

データの収集方法、分析方法、あるいは報告方法に起因して、実際には存在しないはずのパターンや関連性が見かけ上生じてしまうことを統計的アーティファクトと呼びます。例えば、ディーン・レイディンの著作『意識する宇宙(The Conscious Universe)』に対する『ネイチャー』誌の書評では、この分野で知られていた捏造を無視したことによる統計的誤差や、超心理学的なデータに対する妥当な非超常的な説明を黙殺した点が批判されました。

これらの統計的解釈を巡る問題は、超心理学の論争の中心に位置しています。なぜなら、主張されるサイ効果が微弱であり、統計的有意性の境界線上で検出されることが多いからです。そのため、データがどのように収集され、分析され、報告されるかというプロセス全体が、結果の信頼性に極めて大きな影響を与えるのです。肯定論者がメタアナリシスを用いて効果の一貫性を示そうとするのに対し、懐疑論者はまさにそのメタアナリシスの手法自体(研究の選択基準、異質性の扱い、出版バイアスの補正など)に統計的な疑義を呈するという構図がしばしば見られます。このため、議論は高度に専門的かつ技術的なものになりがちです。

4-4. 日常的な「超常体験」と認知バイアス

「虫の知らせを感じた」「考えていた友人からちょうど電話がかかってきた」「デジャヴュを体験した」「見た夢が現実になった(予知夢)」。多くの人々が、日常生活の中でこのような「不思議な体験」を報告します。これらの体験は、主観的には非常に強く印象的で、あたかも超能力や未知の力が働いたかのように感じられることがあります。しかし、超心理学の懐疑論者や認知心理学者の多くは、これらの体験の多くが、必ずしも超能力の証拠ではなく、人間の認知システムに固有の「認知バイアス」や記憶の特性、あるいは単純な統計的確率によって説明可能であると指摘しています。

認知バイアスによる説明:

認知バイアスとは、人間が情報を処理したり意思決定をしたりする際に生じる、体系的な思考の偏りや誤りのことです。以下のような認知バイアスが、日常的な「超常体験」の解釈に関わっていると考えられています。

- 確証バイアス (Confirmation bias): 人は、自分の既存の信念や仮説を支持する情報を選択的に集め、それに合致するように解釈し、反証となる情報を無視したり軽視したりする傾向があります。例えば、「あの人のことを考えていたら電話がかかってきた」という体験は、偶然の一致が起きた時だけ強く記憶に残り、「考えていなかった多くの人から電話がかかってきた」という日常的な出来事や、「考えていたのに電話がかかってこなかった」という反例は忘れ去られやすいため、テレパシー的なつながりを過大評価してしまう可能性があります。

- 後知恵バイアス (Hindsight bias): ある出来事が実際に起こった後で、あたかもそれが以前から予測可能であったかのように思い込んでしまう傾向です。予期せぬ出来事が起こった際に、「そういえば、何となくそんな予感がしていた」と感じるのは、このバイアスが影響している可能性があります。

- クラスター錯覚 (Clustering illusion)、アポフェニア (Apophenia)、パレイドリア (Pareidolia): 人は、ランダムな事象の連続や無意味な刺激パターンの中に、実際には存在しない規則性や意味、関連性を見出してしまう傾向があります。例えば、偶然に同じような出来事が続いただけで、「何か特別な意味があるのではないか」と考えてしまうことなどです。

- 利用可能性ヒューリスティック (Availability heuristic): 判断を下す際に、想起しやすい情報や事例を過大評価する傾向です。鮮烈な印象を伴う「不思議な体験」は記憶に残りやすいため、その発生頻度を実際よりも高く見積もってしまう可能性があります。

記憶の錯誤:

人間の記憶は、ビデオ録画のように正確無比なものではなく、時間と共に変容したり、曖昧になったり、あるいは誤った情報が混入したりすることがあります。特に夢の記憶は断片的で曖昧なことが多く、目覚めた後に現実の出来事と照らし合わせて、都合の良いように解釈し、「予知夢だった」と思い込んでしまうことがあります。実際には多くの夢は現実化しませんが、たまたま一致した夢だけが「当たった」として強く記憶に残る(一種の生存者バイアス)ことも、予知夢の信念を強める要因となります。

統計的確率の誤解:

日常生活で起こる偶然の一致を、超常的な現象と誤解してしまうこともあります。例えば、多くの知人がいる中で、特定の誰かのことを考えている瞬間に、その人物から(あるいは他の誰かから)連絡が来る確率は、直感的に感じるよりも実際には高いかもしれません。多数の試行(日常生活における無数の出来事)の中では、稀な偶然の一致も時には起こり得るのです。

このように、認知心理学は、多くの人々が「サイ現象」や「超能力」によるものと捉えがちな日常体験に対して、より科学的で平凡な説明を提供します。これらの説明は、そのような体験が個人の主観にとってどれほどリアルで意味深く感じられるかとは独立して、その体験の客観的な性質を理解する上で重要です。個人の体験の主観的な確信の強さが、必ずしもその体験の客観的な真実性を保証するものではないという点は、超能力の存在を巡る議論において常に念頭に置くべき重要な視点です。

4-5. 主要な懐疑論者とその論点

超心理学の研究や主張に対して、長年にわたり批判的な検討を加えてきた主要な懐疑論者たちがいます。彼らの多くは心理学者、哲学者、あるいはプロのマジシャンであり、それぞれの専門的知見からサイ現象の証拠とされるものに疑問を呈してきました。

ジェームズ・ランディ (James Randi):

カナダ出身のプロマジシャンであり、著名な懐疑論者です。ランディは、超能力や超常現象を主張する人々に対し、科学的に管理された条件下でその能力を実証できれば100万ドルを支払うという「ランディ百万ドル挑戦」を長年行っていました(2015年に終了)。彼は、多くの超能力とされる現象が巧妙なトリックや詐欺によって説明可能であると主張し、その暴露に力を注ぎました。ランディは、「証明できない力を信じてはいけない。それは皆さんの人生さえ脅かすことになる」と警鐘を鳴らしています。

スーザン・ブラックモア (Susan Blackmore):

イギリスの心理学者、作家であり、元々は超心理学の研究者でした。彼女は長年にわたりESPや体外離脱体験などの研究を行いましたが、自身で肯定的な証拠を見出すことができず、次第に懐疑的な立場へと転向しました。ブラックモアは、超心理学の研究分野には詐欺や欺瞞が多く、統計解析能力にも欠けていると厳しく批判しています。

レイ・ハイマン (Ray Hyman):

アメリカの心理学者であり、引退したマジシャンでもあります。ハイマンは、特にガンツフェルト実験のメタアナリシスに対する方法論的批判で知られています。彼は、チャールズ・ホノートンとの共同声明(1986年)において、初期のガンツフェルト実験における感覚漏洩の可能性や統計処理の問題点などを指摘し、その後も一貫して超心理学の実験結果の解釈に慎重な立場を取っています。

デビッド・マークス (David Marks):

イギリスの心理学者であり、リモートビューイング実験などに対する批判で知られています。マークスは、SRIなどで行われたリモートビューイング実験の方法論的な欠陥、特に被験者への感覚的な手がかりの可能性や、結果の評価における主観性の問題を指摘しています。

ロバート・キャロル (Robert Carroll):

アメリカの哲学者であり、ウェブサイト「スケプティックズ・ディクショナリー(Skeptic’s Dictionary)」の著者です。キャロルは、超心理学者の研究能力の不足、データの意図的な操作、認知バイアスの影響、確率論の誤解など、多角的な視点から超心理学の主張を批判しています。

CSICOP

CSICOP (Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal、現CSI: Committee for Skeptical Inquiry)1976年に設立された、超常現象とされる主張を科学的に調査・批判することを目的とした懐疑論者の国際的な団体です。カール・セーガン、アイザック・アシモフといった著名な科学者や作家もメンバーに名を連ねていました。機関誌『スケプティカル・インクワイアラー(Skeptical Inquirer)』を発行し、超心理学を含む様々な超常現象の主張に対して批判的な論考を発表しています。

これらの懐疑論者の多くが心理学やマジックの専門知識を持つことは注目に値します。これにより、彼らは科学的厳密性の観点から実験計画の欠陥を指摘するだけでなく、現象がどのようにトリックで実現可能かという視点からも主張を検証することができます。

ただし、懐疑論も一枚岩ではありません。一部の懐疑論者は、厳密な証拠が提示されればサイの可能性を検討する余地があるとする「科学拡張主義的」な立場を取るのに対し、他の懐疑論者は、サイは既知の科学法則と矛盾するため原理的にあり得ないとみなし、全ての肯定的な主張は何らかの誤りや欺瞞に起因すると考える、より「保守的」な立場を取ることもあります。このような懐疑論の多様性も、超心理学を巡る議論の複雑さの一因となっています。

表2:主要な超心理学実験の論点比較

| 実験タイプ | 主な肯定的結果の主張 (代表例) | 主な批判点・代替説明 |

|---|---|---|

| ガンツフェルト実験 | 送り手のターゲット画像と受け手の推測が偶然期待値 (25%) を超えて一致。例: ホノートンのメタアナリシスでヒット率32% ($p=0.002$) | 感覚漏洩の可能性、不完全なランダム化、統計的問題 (ファイルドロワー問題など) |

| リモートビューイング研究 | 遠隔地のターゲット情報を高い精度で描写。例: SRIのスターゲイト・プロジェクトでの成果、インゴ・スワンによる木星の環の透視 | 感覚的手がかり、不十分な二重盲検、評価の主観性、再現性の低さ |

| ダリル・ベムの予感実験 | 未来の刺激が現在の生理反応や行動に影響。例: エロティック画像の正答率53.1% ($p=0.01$) | 追試における再現性の低さ、pハッキングの可能性、統計的解釈の問題 |

| RNG念力実験 | 人間の意図が乱数発生器の出力に微弱ながら統計的に有意な影響。例: PEARラボでヒット率50.02% ($p=0.0003$) | 実験計画の欠陥、統計的アーティファクト、再現性の問題、出版バイアス |

この表は、超心理学における主要な実験パラダイムに関して、肯定論者が提示する証拠と、それに対する懐疑論者からの主な批判点を対比させたものです。これにより、各研究領域における論争の核心と、なぜ「超能力はあるのかないのか」という問いに対して単純な答えを出すことが難しいのかが、より具体的に理解できるでしょう。それぞれの実験タイプにおいて、肯定的な結果が報告されている一方で、その結果の信頼性や解釈を巡っては、依然として活発な議論が続いているのです。

5.結論:超能力探求の現状と「答え」に向けて

これまでの議論を踏まえ、超心理学と「超能力」に関する探求の現状、そしてユーザーの根源的な問いである「超能力はあるのかないのか」という点について、結論を試みます。

5-1 主流科学界における超心理学の立場

現在の主流科学界において、超心理学およびその研究対象であるサイ現象(いわゆる超能力)は、依然として懐疑的な見解が多数を占めています。多くの科学者は、サイの存在を裏付ける決定的な証拠は不足しており、報告されている肯定的な結果も、実験方法論の不備、統計的アーティファクト、あるいは未知の通常心理・物理現象によって説明可能であると考えています。

この懐疑的な態度の背景には、超心理学が扱う現象が既存の物理法則や生物学的知見と整合しないように見えること、そして何よりも、再現性の高い形で現象を実証することが極めて困難であるという点が挙げられます。科学において、ある主張が受け入れられるためには、独立した複数の研究者による厳密な検証と、その結果の一貫した再現が不可欠です。超心理学は、この点で長年にわたり厳しい評価にさらされてきました。

その結果、超心理学はしばしば「疑似科学」との批判を受け、研究資金の獲得や主要な学術雑誌への論文掲載においても困難に直面しています。アメリカ科学振興協会(AAAS)への超心理学協会(PA)の加盟は、形式的な認知とは言えるものの、実質的な受容には至っていないという指摘もあります。この状況は、科学コミュニティ内部における「何が正当な科学か」を決定する境界設定の力学、すなわち科学の社会学的な側面を反映しているとも言えます。

一方で、一部の研究者や思想家は、超心理学が人間の意識や現実の性質に関する未解明な領域を探求する重要なフロンティアであると主張し続けています。彼らは、現在の科学的枠組みが全てを説明できるわけではなく、超心理学の研究が将来的に科学のパラダイムシフトをもたらす可能性を示唆しています。石川幹人氏のように、超心理学は科学と疑似科学の間のグレーゾーンに位置し、そのデータは心理学における未解明な領域の存在を示していると考える研究者もいます。

超心理学の主張が既存の科学的世界観に与える潜在的なインパクトの大きさも、その受容を難しくしている一因かもしれません。もしサイ現象が実在すると証明されれば、意識と物質の関係、因果律、時間の性質などに関する我々の基本的な理解を根本から見直す必要が生じる可能性があります。このような根本的な問い直しに対する抵抗感が、無意識のうちに懐疑的な態度を強めている可能性も否定できません。

5-2 なぜ「ある/ない」と断言するのが難しいのか

ユーザーの「超能力はあるのかないのか、答えを教えてほしい」という問いに対し、現時点で科学が提供できる明確かつ単純な「はい」または「いいえ」の答えはありません。その理由は、これまでの議論で明らかになったように、いくつかの複雑な要因が絡み合っているためです。

第一に、超心理学の研究で報告されるサイ効果は、たとえ統計的に有意であるとされても、その多くが非常に微弱であり、不安定です。これは、効果が常に確実に現れるわけではなく、実験条件や被験者の状態など、未だ特定されていない多くの要因に左右される可能性を示唆しています。このような性質の現象は、科学的な検証を著しく困難にします。

第二に、肯定的な証拠とされる実験結果やメタアナリシスに対して、方法論的な欠陥や統計的解釈の妥当性に関する批判が絶えません。ある研究者がサイの証拠と見なすデータも、別の研究者からは実験上のアーティファクトや偶然の結果として解釈される可能性があります。この解釈の対立が、明確な結論を出すことを妨げています。

第三に、「証拠の不在」は必ずしも「不在の証拠」を意味しないという科学哲学上の原則があります。現時点でサイの存在が科学的に確証されていないからといって、将来にわたって絶対に証明されないと断言することはできません。しかし同時に、異常な主張(extraordinary claims)に対しては、それに見合うだけの強力で異常な証拠(extraordinary evidence)が求められるというのも、科学における健全な懐疑主義の原則です。超心理学は、この高いハードルをまだ超えられていないと多くの科学者は考えています。

第四に、科学的コンセンサスが形成されていないという事実があります。ある現象が科学的に実在すると認められるためには、その分野の専門家の間で広範な合意(コンセンサス)が形成される必要があります。超心理学に関しては、そのようなコンセンサスは存在せず、主流科学界の多くは依然として懐疑的な立場です。

最後に、個人の主観的な体験と科学的な証拠との間には大きな隔たりがあります。多くの人が「テレパシーかもしれない」「予知夢を見た」といった強い主観的確信を伴う体験をしますが、これらの個人的体験は、それ自体が客観的な科学的証拠とはなり得ません。科学は、個人的な逸話や信念ではなく、制御された条件下で得られる検証可能で再現性のあるデータに基づいて判断を下すためです。

これらの要因が複合的に作用し、「超能力はあるのかないのか」という問いに対する単純明快な答えを出すことを困難にしています。科学的な探求とは、多くの場合、白黒はっきりとした答えがすぐに出るものではなく、証拠の積み重ねと批判的な検討を通じて、徐々に理解が深まっていくプロセスなのです。

5-3 超心理学研究の課題と今後の展望

超心理学が科学の一分野としてさらなる発展を遂げ、その主張の真偽についてより明確な知見を得るためには、いくつかの重要な課題に取り組む必要があります。同時に、新しい研究アプローチや視点も模索されています。

現在の課題:

- 再現性の高い実験系の確立: 最も重要な課題は、信頼性が高く、他の独立した研究室でも再現可能な実験結果を生み出すことです。これは、実験プロトコルの標準化、より厳密な統制、そして大規模な共同研究などを通じて達成される必要があります。

- 理論的枠組みの構築: 現在、サイ現象のメカニズムを説明できる、検証可能な包括的理論は存在しません。現象の記述や統計的検出に留まらず、なぜ、どのようにしてサイ現象が起こり得るのかを説明する理論の構築が急務です。

- 主流科学との建設的な対話: 超心理学は、主流科学界からの孤立を避け、よりオープンで建設的な対話を行う必要があります。これには、批判を真摯に受け止め、研究の透明性を高める努力が含まれます。

- 研究資金の確保と人材育成: 他の科学分野と比較して、超心理学の研究資金は極めて限られています。安定した研究環境と次世代の研究者の育成が、分野の持続的な発展には不可欠です。

新しい研究アプローチと今後の展望:

これらの課題に対応しつつ、超心理学の研究は新たな方向性も模索しています。

- 神経科学的アプローチ: 脳機能イメージング技術(fMRI、EEGなど)を用いて、ESPやPKといったサイ現象を体験している(とされる)際の脳活動パターンを調べる研究が進められています。これにより、サイ現象と特定の神経基盤との関連性が明らかになるかもしれません。ただし、これはサイの存在証明に直結するものではなく、相関関係を示すに過ぎない可能性もあります。

- オンライン実験の活用: インターネットを利用した大規模なオンライン実験は、多様な背景を持つ多数の被験者からデータを効率的に収集することを可能にし、統計的検出力を高める可能性があります。

- より洗練された実験デザインと統計手法: 心理学全般における「再現性の危機」への反省から、事前登録制度(研究開始前に計画を公開する)、より厳密な統計モデルの適用、ベイズ統計学の活用など、研究の信頼性を高めるための手法が導入されつつあります。

- 「実験者効果」自体の研究: サイ現象が実験者の心理状態や信念、あるいは実験環境の微妙な雰囲気に影響される可能性(実験者効果)を、それ自体を研究対象として系統的に調査するアプローチも考えられます。

- 意識研究との連携: サイ現象はしばしば意識の非局在性や、心と物質の根源的なつながりと関連付けて議論されます。量子論における観測問題やエンタングルメントといった概念、あるいは意識の哲学における困難な問題など、より広範な学際的視点からの探求が、新たな突破口を開くかもしれません。

肯定論者の視点から見れば、これらの課題を克服し、厳密な研究を粘り強く継続することで、いずれはサイ現象の確固たる証拠が得られ、そのメカニズムも解明され、科学の新しい地平が開かれると期待されています。

一方、懐疑論者の視点からは、これまでの1世紀以上にわたる研究でも決定的な証拠が得られていない以上、今後も同様の結果が続く可能性が高いと考えられています。報告される肯定的な効果は、より巧妙になった実験上のアーティファクトか、あるいは未だ解明されていない通常の心理学的・物理学的現象の誤認である可能性が指摘され続けるでしょう。

最新動向 (2020年以降) に関して:

2020年以降の超心理学における具体的な研究成果やブレイクスルーに関する詳細な情報は限定的でした。超心理学協会(Parapsychological Association, PA)は年次大会の開催など活動を継続しており、研究自体は続けられていることがうかがえます。しかし、分野全体を大きく前進させるような新たなコンセンサスや発見が報告されているわけではありません。関連分野である認知バイアス研究やメタ分析の手法などは心理学全体で進展しており、これらの知見が超心理学研究にも影響を与える可能性はあります。

5-4.最終的な「答え」は?

「超能力はあるのかないのか」という問いに対する現時点での「答え」は、「科学的には確証されておらず、依然として論争の的である」というものです。これは、一部の人々にとっては不満足な答えかもしれません。しかし、科学的探求とは、未知の領域に対して謙虚であり、証拠に基づいて慎重に判断を下していくプロセスです。

超心理学が扱う現象は、人間の経験の中でも特に捉えどころがなく、既存の科学的枠組みに挑戦するものです。それゆえに、その研究は困難を極め、多くの批判にさらされます。しかし、たとえサイ現象の客観的な実在性が最終的に証明されなかったとしても、これらの現象を真摯に探求する過程で得られる知見は、人間の心理、信念の形成、科学的方法論の限界と可能性について、私たちに貴重な洞察を与えてくれるかもしれません。

重要なのは、一方的な信奉や頭ごなしの否定ではなく、批判的思考とオープンマインドを両立させ、質の高い研究と建設的な議論を続けることです。将来、新たな証拠や理論が登場し、現在の理解が覆される可能性も皆無ではありません。その時まで、私たちは科学の進展を注意深く見守り、自ら情報を吟味し続ける姿勢が求められます。

<出典・参考・引用>