- NHK【あさイチ】お葬式は小さくが主流に!?知っておきたい令和のお葬式とは?

- 1. 葬儀における後悔:データが示す実情 😥

- 2. 令和の葬儀スタイル:多様化する選択肢と小規模化の背景 📉

- 3. あなたに合った葬儀のかたちは?家族葬・自宅葬・直葬を比較 🤔

- 4. 節約しながらも“しっかり”送りたい、その葬儀方法とは? 💸🙏

- 5. 付き合いがなくても安心!簡単に依頼できる“お坊さんサービス” 僧侶派遣サービス 🙏

- 6. 葬儀もAIの時代へ!驚きの「葬祭AIテクノロジー」 🤖

- 7. 後悔しない別れを迎えるために:今からできる葬儀備え 📝

- 8. 関連する「日本の葬儀」の歴史的背景や経緯 📜

- 9. 専門家や信頼できる機関の「お葬式」見解 🧐

- 10. まとめ:後悔しない「お葬式」を見つけるために ✨

- NHKあさイチで放送された女性に人気の記事はこちら

NHK【あさイチ】お葬式は小さくが主流に!?知っておきたい令和のお葬式とは?

NHK総合で6月3日放送『あさイチ』では、「いま“お葬式は小さく”が主流に!?知っておきたい令和の別れ方」をテーマに、現代の葬儀スタイルの変化についてのお葬式特集されています。

番組では、「突然の別れに後悔した」と感じている人が約半数いるというデータが紹介され、“その時”を悔いなく迎えるための備えが注目されています。

現在、葬儀の形式は多様化しており、家族葬・自宅葬・直葬など、より小規模でシンプルなスタイルを選ぶ人が増えています。「大切な人をしっかり見送る気持ちは大切にしながら、経済的負担を抑えたい」というニーズに応える形で、節約しながらも“ちゃんと”送る方法も紹介!

また、最近では、お付き合いのないお寺や僧侶に対しても、簡単に依頼できる“お坊さん手配サービス”が登場しており、初めての人でも安心して利用できる仕組みが整いつつあります。

さらに驚きなのは、葬儀の世界にもAI(人工知能)が導入されているということ。故人の情報や希望をもとに、最適な葬儀プランを提案してくれる「葬祭AIテクノロジー」の事例も取り上げられ、時代の変化を感じさせる内容となっています。

いま改めて、“後悔しない別れ方”について考えることが、多くの人にとって重要なテーマになっています。

関連記事:【デジタル終活完全ガイド・やることリスト決定版】

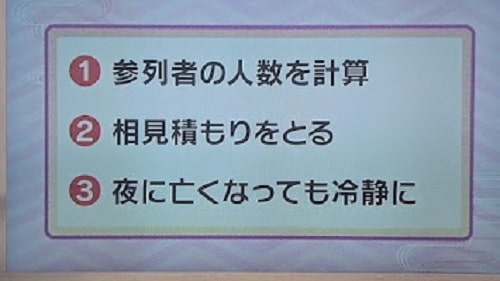

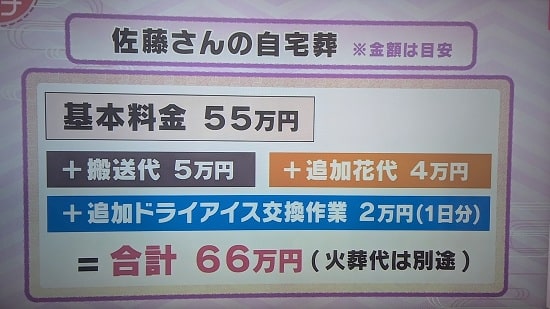

本日のゲストは葬儀・お墓コンサルタント 「吉川美津子(きっかわみつこ)」さんです。以下の3つのポイントが大切とのこと。

事前に自分の遺影撮影も必要の事でしたが遺影撮影会社に依頼すると24,000円とあさイチで放送されていましたが、会社を通さずに直接遺影撮影のプロのカメラマンに依頼する「ココナラ:遺影撮影依頼」と安くなりますよ♪

エンディングノートは作成必須ですね。おすすめはこの「法務局のエンディングノート」を印刷して使いましょう。

この記事で分かること:

- ✅ 家族葬・自宅葬・直葬…あなたに合った葬儀のかたちは?

- ✅ 節約しながらも“しっかり”送りたい、その方法とは?

- ✅付き合いがなくても安心!簡単に依頼できる“お坊さんサービス”

- ✅ お葬式もAIの時代へ突入!驚きの「葬祭AIテクノロジー」とは?

記事配信:おひとり様TV

NHK『あさイチ』の気になる情報をまとめました!

あさイチで紹介された中から特に面白いと感じた情報だけを厳選してまとめています。NHKはスポンサーの影響がなく信頼性が高い一方で、具体的な商品名やお店の名前が紹介されないことも多いため、自分で調べるのが大変なことも。そんな悩みを解消するために、気になる情報を見やすく整理しています。ぜひ参考にしてくださいね♪ 😊✨

1. 葬儀における後悔:データが示す実情 😥

【NHKあさイチ】お葬式特集.jpg)

大切な人との別れは、誰にとっても辛く、そして多くの場合、突然訪れるものです。その中で、葬儀に関して「もっとこうすればよかった」と後悔を抱える人は少なくありません。

1.1. 葬儀で後悔した人の割合

株式会社鎌倉新書が2019年に実施した「葬儀後の後悔に関する実態調査」によると、一般葬を執り行った喪主の71.9%、家族葬を執り行った喪主の60.1%が、葬儀後に何らかの後悔を感じていると回答しています。また、2024年の同社による「第6回お葬式に関する全国調査」では、喪主経験者の約30%(29.8%)が「葬儀で後悔していることがある」と回答しており、約3人に1人が何らかの後悔を抱えている実態が浮き彫りになりました。少し古いデータではありますが、2020年の『いい葬儀』のアンケート調査では、全体の64.2%がお葬式で「後悔していることがある」と回答したという結果も報告されています。

これらのデータは、調査年や対象者によって割合に幅があるものの、多くの人が葬儀後に何らかの心残りを抱えていることを示唆しています。特に、一般葬のような規模の大きな葬儀を経験した人の方が、後悔を感じる割合が高い傾向にあるようです。これは、参列者が多く、親族以外にも故人の旧友や同僚など、喪主と直接面識のない人が参列する場合、細やかな事前準備や当日の進行が求められ、後悔を感じるポイントが多くなるためと推測されます。

1.2. 具体的な後悔の内容トップ3

では、具体的にどのような点に後悔を感じているのでしょうか。複数の調査で共通して上位に挙げられるのは、以下の3点です。

- 情報収集について:

- 鎌倉新書の2019年の調査では、全体の後悔したことの第1位(57.7%)であり、一般葬では67.1%、家族葬では63.3%が後悔したと回答しています。2024年の調査でも、後悔したことの第3位(8.5%)に入っています。『いい葬儀』のアンケート調査(2020年)でも第1位(62.7%)でした。

- 具体的には、「情報収集が不十分だった」という声が多く、病院で家族が亡くなったタイミングで初めて葬儀社を探したり、余命宣告や危篤状態になってから慌ただしく情報収集をしたりするケースが多いようです。葬儀は滅多に経験する機会がないにも関わらず、高額な費用が発生するため、事前の情報収集不足が後悔に繋がりやすいと考えられます。

- 葬儀社について:

- 鎌倉新書の2019年の調査では、全体の後悔したことの第2位(51.5%)であり、一般葬では66.4%、家族葬では57.4%が後悔したと回答しています。2024年の調査では、「葬儀業者」として7.8%の人が後悔を挙げています。『いい葬儀』のアンケート調査(2020年)でも第2位(58.9%)でした。

- 具体的には、「複数の葬儀社を比較しなかった」(36.9%)、「意図しない追加料金があった」(29.3%)、「葬儀における不明点を明確にできなかった」(21.1%)といった後悔が挙げられています。信頼できる葬儀社に出会うためには、複数の葬儀社の話を聞いたり、見積もりや資料を見比べたりする事前相談が重要です。

- 葬儀の価格について:

- 鎌倉新書の2019年の調査では、全体の後悔したことの第3位(47.3%)であり、一般葬では52.1%、家族葬では64.3%が後悔したと回答しています。2024年の調査では、後悔したことの第1位(21.8%)であり、特に「予算をオーバーしてしまった」(41.1%)という声が目立ちます。『いい葬儀』のアンケート調査(2020年)でも第3位(56.6%)で、半数以上が「価格が不透明なままお葬式をしてしまった」と後悔しています。

- 葬儀費用は、「葬儀一式費用」「飲食接待費用」「宗教者への謝礼」「火葬代」などで構成されますが、特に飲食接待費用は参列者の人数によって変動するため、葬儀を終えてみないと確定しないことがあります。

2. 令和の葬儀スタイル:多様化する選択肢と小規模化の背景 📉

かつては地域社会全体で故人を見送る大規模な葬儀が一般的でしたが、現代では葬儀のあり方が大きく変化し、より小規模で多様なスタイルが選ばれるようになっています。

2.1. 主流は「小さく」:葬儀の種類別割合と費用

株式会社鎌倉新書による「第6回お葬式に関する全国調査」(2024年)によると、葬儀の種類別割合は以下の通りです。

| 葬儀の種類 | 割合(2024年) | 割合(2022年) |

|---|---|---|

| 家族葬 | 50.0% | 55.7% |

| 一般葬 | 30.1% | 25.9% |

| 一日葬 | 10.2% | 6.9% |

| 直葬・火葬式 | 9.6% | 11.4% |

出典: 株式会社鎌倉新書「第6回お葬式に関する全国調査」(2024年), 「第5回お葬式に関する全国調査」(2022年)

このデータから、依然として家族葬が半数を占め、主流であることがわかります。前回調査(2022年)と比較すると、家族葬と直葬・火葬式の割合が減少し、一般葬と一日葬が増加しています。これは、新型コロナウイルス感染症の流行が落ち着き、ある程度参列者を招く葬儀への回帰が見られるものの、依然として小規模な葬儀を望む傾向が強いことを示唆しています。

葬儀費用の総額(全国平均)は、2024年の調査で約118.5万円(前回調査より約8万円増加)となっています。種類別の平均費用は以下の通りです。

| 葬儀の種類 | 葬儀費用の総額(平均) | 最も回答が多い価格帯 |

|---|---|---|

| 一般葬 | 161.3万円 | 120万円以上~140万円未満 |

| 家族葬 | 105.7万円 | 60万円以上~80万円未満 |

| 一日葬 | 87.5万円 | 20万円以上~40万円未満 |

| 直葬・火葬式 | 42.8万円 | 20万円以上~40万円未満 |

出典: 株式会社鎌倉新書「第6回お葬式に関する全国調査」(2024年)

地域別に見ると、葬儀費用には差があり、例えば関東地方の平均葬儀費用は約135万円、近畿地方は約118万円、中部地方は約139万円などとなっています(2021年~2022年自社調べデータ)。また、葬儀費用は参列者数によっても大きく変動し、10人未満の場合は約65万円、100人以上になると約195万円が平均となっています(お布施費用除く)。

2.2. なぜ「小さく」?小規模化の背景にある社会的・経済的・文化的要因

葬儀が小規模化している背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。

- 核家族化の進行と地域コミュニティの希薄化: かつては地域全体で葬儀を支える風習がありましたが、核家族化が進み、近所付き合いも希薄になる中で、大規模な葬儀の必要性が薄れてきました。親族間の関係も変化し、遠方の親戚が集まることが難しくなったことも影響しています。

- 価値観の多様化と個人主義の台頭: 「こうしなければならない」という固定観念が薄れ、形式にとらわれず、故人らしさや家族の思いを重視する傾向が高まっています。個人の意思を尊重し、静かに故人を送りたいというニーズが家族葬などの小規模な形式を選択する理由の一つとなっています。

- 経済的な理由 💸: 長引く不況や経済的な不安から、葬儀費用を抑えたいというニーズは根強くあります。一般葬に比べて費用を抑えられる家族葬や直葬は、合理的な選択肢として注目されています。

- 高齢化社会の影響: 参列者自身も高齢化しており、体力的な負担を考慮して小規模な葬儀を選ぶケースや、身近な人を続けて亡くす中で、その都度大規模な葬儀を行うことが現実的でない場合もあります。また、高齢化により死亡者数が増加する一方で、葬儀の担い手が不足しているという側面も指摘されています。

- 宗教観の変化: 特定の宗教にこだわらない、あるいは無宗教の葬儀を望む人が増えていることも、伝統的な形式にとらわれない小規模な葬儀の選択に繋がっています。

- 情報化社会と消費者意識の向上: インターネットで葬儀プランや費用を比較検討することが容易になり、消費者がより合理的で納得のいく選択をするようになったことも、小規模で透明性の高い葬儀プランが選ばれる一因です。

3. あなたに合った葬儀のかたちは?家族葬・自宅葬・直葬を比較 🤔

葬儀の形式が多様化する中で、自分や家族にとって最適な形を選ぶことが、後悔しない別れのためには非常に重要です。ここでは代表的な小規模葬儀である「家族葬」「自宅葬」「直葬(火葬式)」について、それぞれの特徴、メリット・デメリットを比較検討します。

3.1. 家族葬:近親者中心の温かいお別れ

家族葬は、故人の家族や親しい友人・知人など、ごく限られた範囲の人々で行う葬儀です。参列者を事前に遺族側が決め、招かれなかった方が参列するのはマナー違反とされることもあります。規模は10〜30人程度が一般的です。

- メリット 👍:

- 故人とゆっくりお別れできる: 気心の知れた参列者のみのため、周囲に気兼ねなく、落ち着いた雰囲気で故人との最後の時間を過ごせます。

- 費用を抑えられる: 一般葬に比べ参列者が少ないため、会場費、飲食費、返礼品などの費用を抑えられます。

- 形式にとらわれにくい: 宗教儀式に縛られず、故人の好きだった音楽を流したり、思い出の品を飾ったりと、比較的自由な形式で故人らしさを演出できます。

- 遺族の負担軽減: 参列者対応や香典管理などの負担が軽減されます。

- デメリット 👎:

- 参列できなかった方への配慮が必要: 呼ばなかった親戚や知人から不満が出たり、葬儀後に弔問客が相次いだりする可能性があります。事前の連絡や葬儀後の報告など、丁寧な対応が求められます。

- 香典収入が少ない: 参列者が少ないため、香典収入も少なくなり、結果的に自己負担額が増える可能性も考慮が必要です。

- 菩提寺との関係: 菩提寺がある場合、家族葬の形式について事前に相談し、理解を得ておくことが重要です。場合によっては、その後の納骨に影響が出ることもあります。

3.2. 自宅葬:住み慣れた家での最後のお見送り 🏡

自宅葬は、故人が住み慣れた自宅で通夜や葬儀・告別式を行う形式です。かつては主流でしたが、近年は斎場で行う葬儀が増えています。しかし、小規模でアットホームな葬儀を望む声から、再び注目されることもあります。

- メリット 👍:

- 時間や形式の自由度が高い: 斎場のように時間制限がなく、故人や遺族のペースでゆっくりと儀式を進められます。装飾や演出も比較的自由に行えます。

- 費用を抑えられる可能性: 斎場の使用料がかからないため、費用を抑えられる場合があります。

- 故人が慣れ親しんだ空間: 故人にとっても、遺族にとっても、最も落ち着ける空間で最後のお別れができます。

- デメリット 👎:

- 準備や片付けの負担が大きい: 会場の設営、備品の準備、参列者の対応、料理の手配、後片付けなど、遺族の負担が大きくなります。

- スペースの制約: 自宅の広さによっては、呼べる人数が限られたり、十分なスペースを確保できなかったりする場合があります。

- 近隣への配慮: 参列者の出入りや駐車スペース、騒音など、近隣住民への配慮が必要です。

- 専門知識の不足: 葬儀社に依頼する場合でも、自宅での進行には専門的な知識や経験が求められることがあります。

3.3. 直葬(火葬式):最もシンプルな別れの形

直葬(火葬式)は、通夜や葬儀・告別式といった宗教的な儀式を基本的に行わず、ごく近親者のみで火葬場へ行き、火葬のみを行う最もシンプルな葬儀形式「 火葬プラン」です。

- メリット 👍:

- 費用を大幅に抑えられる: 儀式を行わないため、祭壇費用、会場費、飲食費、宗教者へのお礼などが不要となり、費用を最も安く抑えられます。2024年の調査では平均費用は約42.8万円です。

- 時間的・精神的負担が少ない: 準備や儀式に費やす時間が短く、遺族の精神的・肉体的負担が軽減されます。

- 故人の意思を尊重しやすい: 「盛大な葬儀は望まない」「シンプルに送ってほしい」という故人の遺志を反映しやすい形式です。

- デメリット 👎:

- お別れの時間が短い: 故人とゆっくりお別れする時間が十分に取れないと感じる人がいます。鎌倉新書の調査では、直葬・火葬式を実施した人で「後悔していることはない」と回答した割合は38.7%に留まり、「通夜をしなかったこと」や「火葬場でのお別れの時間が短かったこと」など、お別れの時間の短さに関する後悔が見られました。また、「葬儀の口コミ」の調査では、25%(4人に1人)が「直葬にしたことを後悔している」と回答し、理由として「お別れの時間が短かった」「想像以上に簡素だった」などが挙げられています。

- 親族や周囲の理解が得られにくい: 伝統的な葬儀を重んじる親族や知人から、「故人に対して失礼だ」「冷たい印象」といった反対や不満の声が上がる可能性があります。直葬の認知度は約5割とまだ高くなく、社会のイメージも「簡素なお別れになる」(36.6%)、「費用負担を抑えられる」(31.8%)といった合理的な側面と、「冷たい印象」「故人をないがしろにしている」といった否定的な見方が二極化しています。

- 菩提寺との関係: 菩提寺がある場合、宗教儀礼を行わない直葬では納骨を断られたり、その後の付き合いに影響が出たりする可能性があります。事前に菩提寺への相談が不可欠です。

- 弔いの実感の不足: 儀式を省略することで、故人の死を実感しにくく、心の整理がつきにくいと感じる遺族もいます。

直葬を選ぶ際には、これらのメリット・デメリットを十分に理解し、家族や親族とよく話し合うことが、後悔を避けるために極めて重要です。経済的合理性が魅力とされる一方で、情緒的な要素が不足しているというイメージもあり、その選択は慎重に行うべきでしょう。

4. 節約しながらも“しっかり”送りたい、その葬儀方法とは? 💸🙏

「大切な人をしっかり見送りたいけれど、経済的な負担はできるだけ抑えたい」というのは、多くの方に共通する願いでしょう。葬儀費用を節約しながらも、心のこもったお見送りをするための具体的な方法や考え方をご紹介します。

4.1. 葬儀費用を抑える具体的な方法

葬儀費用を抑えるためには、いくつかのポイントがあります。

- 複数の葬儀社から見積もりを取る 📝: 最低でも2〜3社から見積もりを取り、内容と費用を比較検討することが基本です。見積もりを比較することで、費用の相場観を養い、不必要な項目や割高なプランを見抜くことができます。

- 葬儀の規模や形態を見直す: 前述の通り、家族葬や一日葬、直葬・火葬式など、小規模な葬儀形式を選ぶことで費用を大幅に削減できます。また、参列者数を絞り込むことで、会場費、飲食費、返礼品費なども抑えられます。

- プラン内容の精査とオプションの見極め: 葬儀社の提示するセットプランには、必ずしも必要でないものが含まれている場合があります。祭壇、棺、骨壷などのグレードを見直したり、過剰な装飾や演出を避けたりすることで費用を調整できます。特に、料理や返礼品は参列者数によって変動するため、内容やグレードを慎重に検討しましょう。

- 公的サポートや補助金の活用 💰: 国民健康保険や社会保険の加入者が亡くなった場合、葬祭費や埋葬料として補助金が支給される制度があります。金額は自治体や加入している保険によって異なりますが、数万円程度が一般的です。忘れずに申請しましょう。また、自治体によっては「市民葬(区民葬)」といった割安な葬儀プランが用意されている場合もあります。

- 宗教者への謝礼(お布施)の相談: お布施は感謝の気持ちを表すものであり、明確な金額が決まっているわけではありません。経済的に厳しい場合は、事前に菩提寺や僧侶に相談してみることも一つの方法です。また、戒名についても、その必要性やランクについて検討することで費用を抑えられる場合があります。無宗教葬を選択すれば、お布施や戒名料は不要になります。

- 斎場の選択: 公営斎場は民営斎場に比べて使用料が安い傾向にあります。また、火葬場が併設されている斎場を選べば、霊柩車やマイクロバスの費用を節約できる場合があります。

- 会食の省略または簡素化: 通夜振る舞いや精進落としといった会食を省略したり、仕出し弁当にするなど簡素化したりすることで、費用を抑えることができます。

4.2. “しっかり”送るための心構えと工夫

費用を抑えることばかりに目を向けると、かえって後悔が残ることもあります。大切なのは、故人への感謝の気持ちを形にし、心ゆくまでお別れをすることです。

- 故人の意思を尊重する ❤️: 生前に故人が葬儀について希望を語っていた場合は、可能な範囲でそれを尊重することが、後悔しないお見送りに繋がります。エンディングノートなどを活用し、意思を共有しておくことが理想です。

- 家族でよく話し合う 👨👩👧👦: どのような葬儀にしたいか、費用はどの程度かけるかなど、家族間で十分に話し合い、共通認識を持つことが大切です。意見の相違が後悔の原因になることもあります。

- 手作りの要素を取り入れる ✨: 豪華な装飾でなくても、手作りのウェルカムボードや思い出の写真を飾るなど、心のこもった演出は参列者の心に響きます。故人が好きだった音楽を流したり、愛用品を飾ったりするのも良いでしょう。

- お別れの時間を大切にする ⏳: たとえシンプルな葬儀であっても、故人と過ごす最後の時間を大切にし、ゆっくりと語りかけ、感謝の気持ちを伝えることが重要です。形式よりも、心のこもったお別れが何よりも大切です。

- 信頼できる葬儀社を選ぶ 👍: 費用だけでなく、親身になって相談に乗ってくれるか、希望を丁寧に聞き取り、適切なアドバイスをくれるかなど、スタッフの対応も重要な選択基準です。予算や希望を正直に伝え、納得いくまで話し合える葬儀社を選びましょう。

5. 付き合いがなくても安心!簡単に依頼できる“お坊さんサービス” 僧侶派遣サービス 🙏

「菩提寺がない」「お寺とのお付き合いがほとんどない」といった場合でも、葬儀や法要で読経をしてくれる僧侶をどう手配すればよいか悩む方は少なくありません。近年、こうしたニーズに応える形で「お坊さん手配サービス(僧侶派遣サービス)」が登場し、利用が広がっています。

5.1. お坊さん手配サービスの仕組みと料金

「お坊さん手配サービス」は、インターネットなどを通じて、希望の宗派や日時に合わせて僧侶を派遣してくれるサービスです。葬儀社が提携している場合もあれば、専門の紹介業者もあります。

- 仕組み: 利用者は、サービス提供会社に希望の宗派、日時、場所などを伝えて依頼します。サービス提供会社は、登録している僧侶の中から条件に合う僧侶を選び、手配します。

- 料金 💸: 多くのサービスでは、お布施の金額が明確に提示されているのが特徴です。例えば、火葬式のみであれば55,000円、一日葬であれば85,000円、一般的な家族葬(通夜・告別式・火葬式)であれば160,000円(いずれも税込、一般戒名料込み)といった料金体系が示されています。これにより、従来のようにお布施の金額で悩む必要がなくなります。また、通常のお布施以外に必要となることがある「お車代」「お膳料」「心付け」なども、基本的には提示された料金に含まれていることが多いです。ただし、サービスによっては会員制度を設けており、入会することで料金が割引になるケースもあります(例:入会金1万円で、非会員7万円のところ会員価格4万8千円になるなど)。

5.2. メリットとデメリット(注意点)

お坊さん手配サービスには、利便性が高い一方で、いくつかの注意点も存在します。

- メリット 👍:

- 手軽に依頼できる:菩提寺がない場合や、お寺との付き合いがない場合でも、インターネットや電話で簡単に僧侶を依頼できます。

- 料金が明確: お布施の金額があらかじめ決まっているため、費用に関する不安が少ないです。

- 檀家になる必要がない: 基本的に一度きりのお付き合いとなるため、その後の檀家としての義務や寄付などを求められることはありません。

- 宗派を選べる: 多くの宗派に対応しているサービスが多く、希望の宗派の僧侶を派遣してもらえます。

- デメリット・注意点 ⚠️:

- どのような僧侶が来るかわからない: 当日までどのような僧侶が来るのか詳細がわからない場合があります。僧侶の質や人柄については、事前に確認しにくいことがあります。

- 菩提寺がある場合は注意が必要: 菩提寺があるにもかかわらず、そのお寺に相談なく派遣サービスを利用した場合、菩提寺との関係が悪化し、納骨を断られるなどのトラブルが生じる可能性があります。菩提寺がある場合は、まず菩提寺に相談することが原則です。

- 親族の理解: 特に年配の親族などから、伝統的な形でないことに対して理解が得られない可能性があります。事前に相談し、合意を得ておくことが望ましいでしょう。

- 宗派や地域による限界: 寺院の数が少ない宗派や、特定の地域では希望通りの手配が難しい場合があります。

- お布施本来の意味合い: お布施が定額化されることで、本来の「感謝の気持ちを表すもの」という意味合いが薄れ、単なる「サービス料金」と捉えられてしまう可能性も指摘されています。

- 手配に時間がかかる場合: 急な葬儀の場合、希望に合う僧侶の手配が間に合わない可能性も考慮する必要があります。

6. 葬儀もAIの時代へ!驚きの「葬祭AIテクノロジー」 🤖

近年、あらゆる分野で活用が進むAI(人工知能)の波は、葬儀業界にも押し寄せています。故人を偲ぶ形から葬儀の運営に至るまで、AI技術が新たな可能性を広げようとしています。

6.1. 葬祭AIテクノロジーとは?具体的な活用事例

葬祭AIテクノロジーは、葬儀の準備、執行、さらには故人との「再会」といった領域で活用され始めています。

- AIによる葬儀プラン提案・業務効率化:

- AIチャットボット 💬: 顧客からの問い合わせ対応、葬儀予約受付、見積もり提示、関連商品の案内などをAIチャットボットが行うことで、24時間対応が可能になり、従業員の負担軽減と顧客満足度の向上が期待されています。特に葬儀の準備に不慣れな遺族にとって、迅速な情報提供は大きな助けとなります。

- 人員配置の自動化: 葬儀社のシフトと各業務の優先順位、スタッフのスキルをAIが分析し、最適な人員配置を自動で行うシステムが開発されています。これにより、従来1時間かかっていた人員配置作業が15分に短縮された事例もあります。

- 事務処理の効率化: 供物注文書などの手書き書類をOCR(光学文字認識)で読み取りデータ化したり、打ち合わせ内容の録音からChatGPTなどの生成AIが自動で引き継ぎ書を作成したりする活用例があります。引き継ぎ書作成時間が2時間から30分に短縮されたケースも報告されています。ただし、これらの効率化事例は、元々の業務プロセスに改善の余地が大きかったケースであるとの指摘もあり、鵜呑みにせず自社の状況に合わせて検討する必要があります。

- 故人再現AI(AI故人):

- 故人の写真、動画、音声データをAIに学習させ、生前の姿や声、話し方を再現する技術です。遺族は、AIアバターやデジタル遺影を通じて、故人と対話するかのような体験ができるとされています。

- 「遺影AIアプリケーション」: 株式会社Beyond AIが開発中のこのサービスでは、AIが故人の表情や動き、過去のメッセージやSNS投稿内容を学習し、個性を反映した会話を可能にすることを目指しています。デジタル額縁に遺影が表示され、故人の声でメッセージを伝える機能なども構想されています。

- 弔いとテクノロジー: 専門家によれば、「弔う」という行為自体が、目に見えない存在にアクセスしようとするバーチャルな側面を持っており、テクノロジーは常にその媒体として機能してきた歴史があります(例:遺影写真)。故人再現AIもその延長線上にあると捉えられます。

- バーチャル葬儀・バーチャル霊園 💻:

- インターネット上で葬儀をライブ配信したり、メタバース(仮想空間)にお墓を建ててオンラインでお墓参りができる「バーチャル霊園」も登場しています。これにより、遠方に住む人や参列が難しい人でも故人を偲ぶことができます。

- ロボット導師 🤖:

- 人型ロボットが各宗派の読経を行うサービスも存在します。僧侶の手配が難しい場合や、特定の宗教にこだわらない場合に選択肢となり得ます。

6.2. AI導入のメリット・デメリットと今後の展望

葬儀業界におけるAI導入は、多くのメリットをもたらす可能性がある一方で、課題や倫理的な側面も考慮する必要があります。

- メリット 👍:

- 業務効率化とコスト削減: スタッフの負担軽減、事務作業の自動化による時間短縮、人手不足の解消に繋がります。

- 顧客満足度の向上: 24時間対応のチャットボットや、パーソナライズされたプラン提案により、顧客の利便性や満足度を高めることが期待されます。

- 新たな弔いの形の提供: 故人再現AIやバーチャル葬儀は、遺族の心のケアや、故人を偲ぶ新しい方法を提供し得ます。これにより、遺族の喪失感を和らげ、前向きな供養体験に繋がる可能性があります。

- デメリット・課題 ⚠️:

- 倫理的な問題: 特に故人再現AIについては、「故人の尊厳」や「遺族の心理状態への影響」といった倫理的な配慮が不可欠です。病的悲嘆状態にある遺族にAI故人を提供することが、かえって混乱を招く可能性も指摘されています。そのため、利用には慎重なフィルタリングやガイドラインが必要です。

- 技術への過度な期待と人間性の喪失: AIはあくまでツールであり、人間の感情や温かみを完全に代替することはできません。効率化を追求するあまり、葬儀本来の「人と人との繋がり」や「心のケア」といった側面が疎かにならないよう注意が必要です。

- 情報の正確性とプライバシー: AIが学習するデータの質や、個人情報の取り扱いには細心の注意が求められます。

- 導入コストと技術格差: 中小の葬儀社にとっては、AI導入の初期コストや運用ノウハウが課題となる可能性があります。また、デジタルに不慣れな高齢者への対応も考慮しなければなりません。

- 文化的な抵抗感: 葬儀という伝統的・宗教的な儀式にAIを導入することへの抵抗感を持つ人もいるかもしれません。

葬儀業界のAI活用はまだ発展途上ですが、今後さらに技術が進化し、より自然な故人との対話や、個々のニーズに合わせたきめ細やかなサポートが可能になることが期待されます。重要なのは、AIを単なる効率化の道具としてではなく、故人を尊重し、遺族の心に寄り添うための手段として、いかに賢く活用していくかという視点でしょう。伝統を重んじつつも、新しい技術を柔軟に取り入れ、より良いお別れの形を模索していくことが、これからの葬儀業界に求められる姿勢と言えます。

7. 後悔しない別れを迎えるために:今からできる葬儀備え 📝

「いつか来るその時」を後悔なく迎えるためには、事前の準備と心構えが何よりも大切です。突然の別れは誰にでも起こり得るからこそ、元気なうちから少しずつ考えておくことが、遺される家族への最大の思いやりとなり、自分自身の納得のいくエンディングにも繋がります。

7.1. 後悔の多くは「準備不足」と「コミュニケーション不足」から

これまで見てきたように、葬儀で後悔する理由の多くは、「情報収集不足」「葬儀費用に関する認識の甘さ」「故人の意向が分からなかった」といった、事前の準備やコミュニケーションの不足に起因しています。

特に、故人がどのような葬儀を望んでいたのか、あるいは全く葬儀を望んでいなかったのかを知らないまま、限られた時間の中で慌ただしく決定を下さなければならない状況は、大きな後悔を生む原因となります。「故人のためを思って」と選んだものが、実は故人の意に沿わないものだったとしたら、その心残りは長く遺族を苦しめるかもしれません。また、葬儀の費用や内容について家族間で意見が食い違い、それが後々のわだかまりになるケースも少なくありません。

このように、ロジスティックな準備だけでなく、故人の意思の確認や家族間の意思疎通といったコミュニケーションの側面が、後悔を避ける上で非常に重要であることがわかります。伝統的な慣習や地域性が葬儀の形をある程度決めていた時代とは異なり、現代は選択肢が多様化している分、個人や家族が主体的に「どのような別れをしたいのか」を考え、それを実現するための行動をとる責任が大きくなっていると言えるでしょう。

7.2. 「エンディングノート」で意思を伝える・知る 📖

後悔しないための最も有効な手段の一つが、「エンディングノート」の活用です。エンディングノートは、自分自身の情報、葬儀やお墓に関する希望、医療や介護の意向、大切な人へのメッセージなどを書き記しておくノートです。

- 記載する内容の例:

- 基本情報:氏名、生年月日、本籍地、連絡先など。

- 葬儀の希望:希望する葬儀の形式(家族葬、直葬など)、規模、場所、宗教・宗派(または無宗教)、祭壇のイメージ、流してほしい音楽、遺影に使ってほしい写真、呼んでほしい人・知らせてほしい人のリストなど。

- お墓の希望:納骨場所、墓石の形態、埋葬方法(散骨、樹木葬など)の希望。

- 医療・介護の希望:延命治療の意思、臓器提供の意思など。

- 財産に関する情報:預貯金、不動産、有価証券、保険、ローンなどの情報(ただし、法的な効力を持つものではないため、遺言書とは区別が必要です)。

- 大切な人へのメッセージ ❤️:家族や友人への感謝の言葉、伝えたい想いなど。

- その他:ペットのこと、デジタル遺品(SNSアカウントなど)の取り扱いなど。

7.3. 「事前相談」で不安を解消し、信頼できる専門家を見つける 🤝

葬儀社への「事前相談」も、後悔を避けるために非常に有効な手段です。元気なうちに、あるいはもしもの時が近づいていると感じた時に、葬儀社に相談することで、以下のようなメリットがあります。

- 葬儀に関する知識が得られる:葬儀の種類、流れ、費用、必要な手続きなど、専門家から具体的な情報を得ることができます。

- 費用感が明確になる 💸:希望する葬儀形式や内容に基づいた見積もりを出してもらうことで、おおよその費用を把握でき、予算計画を立てやすくなります。これにより、「思ったより高額だった」という後悔を防げます。

- 複数の葬儀社を比較検討できる:複数の葬儀社に相談し、プラン内容や費用、スタッフの対応などを比較することで、自分たちに最も合った信頼できる葬儀社を選ぶことができます。

- いざという時に慌てない:事前に相談しておくことで、もしもの時に慌てずに落ち着いて対応できます。精神的な負担も軽減されるでしょう。

- 故人らしい葬儀を実現できる ✨:故人の人となりや希望を伝えることで、よりパーソナルで心のこもった葬儀プランを一緒に考えることができます。

事前相談の際には、費用だけでなく、スタッフが親身になって話を聞いてくれるか、質問に対して丁寧に説明してくれるか、契約を急かさないか、といった点も確認しましょう。

7.4. 変化を受け入れ、本質を見失わないお別れを

現代の葬儀は、家族葬や直葬といった小規模な形が主流となり、お坊さん手配サービスや葬祭AIテクノロジーといった新しい選択肢も登場しています。これらの変化は、より個人の価値観や状況に合わせたお別れを可能にするものです。

大切なのは、形式や費用だけに囚われるのではなく、「故人を偲び、感謝の気持ちを伝え、残された者が新たな一歩を踏み出すための儀式」という葬儀の本質を見失わないことです。エンディングノートや事前相談を通じてしっかりと準備をし、家族とよく話し合うこと。それが、変化の時代における「後悔しない別れ方」の鍵となるでしょう。

8. 関連する「日本の葬儀」の歴史的背景や経緯 📜

現代の「小さなお葬式」というトレンドを理解するためには、日本の葬儀が辿ってきた歴史的変遷を概観することが有益です。葬儀の形態は、社会構造、経済状況、宗教観、そして技術の進歩と共に常に変化してきました。

8.1. 埋葬から火葬へ、共同体から専門業者へ

- 古代~中世: 日本の葬送は、縄文時代の屈葬から弥生時代の伸展葬へと変化し、土葬が主流でした。古墳時代には支配階級の間で大規模な古墳が築かれました。仏教伝来(飛鳥時代)以降、特に貴族や僧侶の間で火葬が行われるようになり、鎌倉時代には庶民にも広まっていきました。しかし、火葬の技術や設備が未熟だったため、土葬と火葬が併存する時代が長く続きました。

- 近世~近代: 江戸時代には寺院や墓地に火葬場が設けられるようになりましたが、煙や臭いの問題もありました。明治時代に入り、神道が推奨され一時的に火葬禁止令が出されたものの、衛生面や土地確保の問題からすぐに撤廃され、むしろ伝染病予防法などにより火葬が推進されました。近代的な火葬炉の登場も火葬の普及を後押しし、現在では日本の火葬率はほぼ100%となっています。

- 葬儀社の誕生: 明治時代、都市部では町内を中心とした共同体で葬儀が行われていましたが、富裕層を中心に葬儀が大規模化する中で、葬列の担ぎ手や葬具のレンタル業者が登場し、これが最初の葬儀社へと発展しました。これにより、従来は地域共同体や家族が担っていた葬儀実務が専門業者へと移行していきました。

8.2. 大規模化の時代と斎場葬の普及

- 戦後~高度経済成長期: 戦後の経済復興と高度経済成長は、葬儀のあり方にも大きな影響を与えました。所得の向上と共に、葬儀はより大規模で社会的な儀礼としての性格を強めました。祭壇も豪華になり、多くの会葬者を招くことが一般的とされました。

- 自宅葬から斎場葬へ: 都市化の進展、住宅事情の変化(集合住宅の増加)、プライバシー意識の高まりなどから、かつて主流だった自宅で行う「自宅葬」は減少し、葬儀社が運営する専用の「斎場」で葬儀を行う「斎場葬」が一般的になりました。1970年代頃から斎場の建設が始まり、1990年代後半以降には斎場建設ラッシュが起こりました。

- 互助会の役割: 1948年(昭和23年)に日本初の冠婚葬祭互助会が誕生し、月々の掛け金で将来の冠婚葬祭に備えるシステムが普及しました。互助会は自前の結婚式場や葬儀斎場を建設し、業界の発展に大きく貢献しました。

8.3. 「小さなお葬式」への萌芽と現代への連続性

- 簡素化への希求: 実は、葬儀の簡素化を求める動きは戦後直後から存在しました。政府主導の「新生活運動」では、古い慣習に縛られた農村生活の合理化の一環として、葬儀の簡素化(花輪の小型化、供花供物の自粛、飲食の簡素化など)が提唱されました。この動きは、戦後の困窮した経済状況を反映したものでした。

- 「家族葬」の登場: 「家族葬」という言葉が使われ始めたのは1980年代後半から1990年代にかけてとされ、核家族化の進行、都市化による地域社会との繋がりの希薄化、経済的な負担軽減のニーズなどを背景に徐々に広まっていきました。当初は「密葬」という言葉で表されることもありましたが、「家族葬」というネーミングの温かみも手伝って需要が増加したと言われています。

- 価値観の多様化と新しい葬送の形: 1990年代以降、「自分らしい葬儀」を求める声が高まり、「自由葬(無宗教葬)」といった形式も登場しました。また、1991年には初の「散骨(自然葬)」が、1999年には初の「樹木葬墓地」が行われるなど、伝統的なお墓にとらわれない新しい埋葬の形も出現しています。

9. 専門家や信頼できる機関の「お葬式」見解 🧐

葬儀の小規模化や多様化、そしてそれに伴う課題について、専門家や関連機関は様々な見解を示しています。

9.1. 葬儀の小規模化・多様化の背景と今後の展望

- 社会構造の変化と価値観のシフト: 専門家は、葬儀の簡素化・小規模化の背景には、少子高齢化、核家族化、地域コミュニティの希薄化、個人主義的な価値観の台頭、経済的負担の軽減志向、情報化社会における消費者意識の向上などが複合的に影響していると指摘しています。従来のような型にはまった葬儀から離れ、形式よりも「故人らしさ」や「遺族の納得感」を重視したシンプルな葬儀が主流となりつつあり、この傾向は今後ますます強まると予測されています。

- 市場規模と葬儀単価: 公正取引委員会の2017年の調査報告書(2018年記事公開)によると、死亡者数の増加に伴い葬儀市場規模自体は増加傾向にあるものの、葬儀1件あたりの売上や参列者数は減少傾向にあり、特に一般葬が減少し、家族葬や直葬が増加していることが示されています。これは、葬儀単価の低下を意味し、葬儀社の経営にも影響を与えています。

- 「家」意識の変化と新しい葬送: 社会学的な視点からは、出生率の低下や家族環境の変化により、従来の「家」意識や先祖祭祀、その継承の重要性が揺らぎ、伝統的な家墓を維持することが困難になりつつあると分析されています。このような背景から、自然志向や個人の価値観を反映した新しい葬送方法(散骨、樹木葬、手元供養など)への需要が高まっている一方で、これらの新しい形式が従来の家や先祖祭祀の意識と完全に断絶するわけではなく、連続性や折衷性も見られると指摘されています。

- 葬儀の心理的・社会的役割の再認識: 葬儀は、故人の死を社会的に確認し、遺族が悲しみを乗り越えるための心理的プロセス(グリーフワーク)の始まりを促す重要な役割を担っています。小規模化や簡素化が進む中でも、この本質的な役割を見失わず、故人との別れを大切にしたいという遺族の純粋な思いが、家族葬などの形態を選択する動機の一つになっていると考えられます。

9.2. 葬儀業界の課題と変化への対応

- 価格の透明性と消費者トラブル ⚠️: 国民生活センターには、葬儀費用に関するトラブル相談が依然として寄せられています。「事前に提示された費用と最終請求額が異なる」「追加料金が後から発生した」といった内容が多く、消費者が葬儀に関する知識や経験が少ないこと、葬儀社ごとに価格体系が異なることなどが背景にあると指摘されています。同センターは、複数の業者から見積もりを取り比較検討すること、予算を明確に伝えること、事前に情報収集を行うことなどをアドバイスしています。

- 人手不足とデジタル化の遅れ: 葬儀業界は、24時間対応や突発的な業務が多い労働環境から人手不足が課題となっており、また、デジタル化(DX)の遅れも指摘されています。コロナ禍を契機にオンライン相談などが普及しましたが、デジタルに不慣れな高齢者への対応や、業界内の理解不足などがDX推進の障壁となっています。

- 新しい葬送サービスへの対応: 家族葬や直葬の普及は、葬儀一件あたりの単価低下をもたらし、葬儀社はビジネスモデルの再構築を迫られています。また、僧侶派遣サービスについては、利便性の一方で、菩提寺との関係悪化のリスクや、お布施本来の意味合いが失われる可能性などが専門機関から指摘されています。

9.3. 宗教的視点から見た現代の葬儀

- 伝統と変化の間で: 宗教者の中には、新しい葬送の形や簡素化された儀礼に対して、故人の供養や宗教的救済の観点から懸念を示す意見もあります。一方で、例えば「千の風になって」のヒットに見られるような、伝統的な仏教の死生観とは異なる感覚も、日本人の持つおおらかな信仰心や豊かな死生観の表れであるとし、現代社会における多様な弔いの形を肯定的に捉える見方もあります。

- 政教分離と社会通念: 国葬儀に関する有識者ヒアリングでは、儀式のあり方について、特定の宗教形式をとらない限り政教分離には反しない、社会通念や常識から判断すれば憲法上の問題はない、といった意見が出されています。これは、公的な儀式における宗教性の扱いに関する議論ですが、個人の葬儀においても、宗教と社会慣習のバランスが問われる場面があることを示唆しています。

9.4. 消費者への注意喚起

- ドライアイスによる事故 🧊: 消費者庁は、棺内のドライアイスによる二酸化炭素中毒事故について注意喚起を行っています。遺体の保冷目的で使用されるドライアイスにより、棺に顔を入れた際に中毒死する事故が発生しているため、棺の中に顔を入れない、室内の換気を十分に行う、線香番などで一人にならないなどの注意を呼びかけています。

- 冷静な契約判断の重要性: 国民生活センターは、葬儀は突然必要になる上、身近な人との死別の悲しみにより冷静な判断が難しい状況にあるため、業者との打ち合わせは複数人で行い、見積書をしっかり確認し、予算や希望を明確に伝えることが重要だとアドバイスしています。

- 国民生活センターに、墓・葬儀サービスでは、「価格やサービス内容について十分な説明がない」「質素な葬儀を希望したのに高額な料金を請求された」などといった相談が寄せられています。

10. まとめ:後悔しない「お葬式」を見つけるために ✨

この記事では、現代における葬儀のトレンド、多様な選択肢、そして後悔しないための備えについて、様々なデータや専門家の意見を交えながら考えてきました。

かつて地域社会全体で盛大に行われていた葬儀は、核家族化、価値観の多様化、経済状況の変化といった社会の大きなうねりの中で、その姿を大きく変え、「小さく、より個人的に」という流れが主流になっています。家族葬が半数を占め、直葬や一日葬といったさらにシンプルな形式も選択肢として定着しつつあります。これらの背景には、費用を抑えたいという現実的な理由だけでなく、「故人らしさを大切にしたい」「家族だけで静かに送りたい」といった、より本質的な願いが込められていると言えるでしょう。

しかし、選択肢が増えた一方で、「準備不足」や「コミュニケーション不足」から葬儀後に後悔を抱える人が後を絶たないのも事実です。特に、「故人の意向がわからなかった」「費用が思ったよりかさんだ」「家族間で意見がまとまらなかった」といった声は多く聞かれます。

こうした状況を踏まえ、後悔しない別れを迎えるために私たちが今からできることは、まず「知ること」そして「伝えること・話し合うこと」です。

- エンディングノートの活用 📖: 自分の希望(葬儀の形式、場所、宗教、連絡してほしい人など)を具体的に書き記しておくことは、遺される家族にとって何よりの道しるべとなります。それは、家族が迷った時の指針となり、無用な憶測や意見の衝突を避ける助けとなるでしょう。

- 葬儀社への事前相談 🤝: 元気なうちに葬儀社に相談し、具体的なプランや費用について情報を得ておくことは、冷静な判断を可能にし、いざという時の精神的・経済的負担を大きく軽減します。複数の葬儀社を比較検討し、信頼できるパートナーを見つけておくことが重要です。

- 家族とのオープンな対話 👨👩👧👦: 葬儀は故人のためだけではなく、遺される家族にとっても大切な節目です。どのような形で見送りたいか、費用はどうするかなど、日頃から家族間でオープンに話し合っておくことが、互いの理解を深め、後悔のない選択に繋がります。

また、お坊さん手配サービスや葬祭AIといった新しいテクノロジーも、私たちの選択肢を広げてくれています。これらを賢く利用することで、伝統にとらわれすぎず、より自分たちらしい、そして心のこもったお別れを実現できるかもしれません。

NHKあさイチで放送された女性に人気の記事はこちら

100キロカロリーカードのダイエット方法&ボディシェイパー選び方

厚生労働省「暮らしや仕事の情報」

<出典・参考・引用>

★あさイチ見逃し配信は?

本日放送後の7日間までは無料の「NHKプラス」で観ましょう。

放送から8日以上経過した場合は「NHKオンデマンド」の『まるごと見放題パック990円』で!

NHKオンデマインドと映画、韓流、ドラマ、アニメ、週刊誌、ファション雑誌、漫画も全て見るなら、『U-NEXT』がお得!月額定額制2,189円(税込)

【NHKあさイチ】お葬式特集.jpg)