【2025年最新】ネット誹謗中傷、解決への5つの相談窓口と具体的な対策方法を紹介!

クリック一つで世界と繋がれるインターネット。私たちの生活に欠かせない便利なツールですが、その匿名性の陰で、心ない言葉が刃のように誰かを傷つける「ネット誹謗中傷」が後を絶ちません。根拠のない噂、容姿への悪口、プライバシーの暴露、執拗な嫌がらせ…。画面の向こう側からの攻撃は、見えないからこそ深く心をえぐり、眠れない夜や、人への不信感、日常生活への意欲さえ奪ってしまうことがあります。

「なぜ自分がこんな目に…」「誰にも言えない…」もし、あなたが今、そんな苦しい思いを抱えているなら、どうか思い出してください。あなたは決して一人ではありません。 そして、その状況を乗り越えるための具体的な方法があります。

この記事は、ネット誹謗中傷の被害に遭い、どうすれば良いか分からず途方に暮れているあなたのために書きました。被害に気づいた直後の対応から、頼りになる専門機関の紹介、具体的な対策、そして傷ついた心のケアまで、解決への道を一歩ずつ、分かりやすくナビゲートします。

この記事を読めば、漠然とした不安が具体的な行動へと変わり、解決への確かな第一歩を踏み出せるはずです。どうか希望を胸に、一緒に読み進めていきましょう。

記事配信:おひとり様TV

第1章:ネットの誹謗中傷、もし被害に遭ってしまったら?証拠保全の対策手順を紹介!

突然降りかかってきた誹謗中傷。動揺し、怒りや悲しみで頭が真っ白になるのは当然のことです。しかし、そんな時だからこそ、まず冷静に状況を把握し、後々のために「やるべきこと」があります。ここでは、誹謗中傷の具体例、動かぬ証拠を確保する「具体的な証拠保全の方法(詳細版)」をご紹介します。

誹謗中傷の具体的な例

改めて、どのような行為がネット誹謗中傷にあたるのか、具体例を見てみましょう。

- SNS(X(旧Twitter), Instagram, Facebook, TikTokなど): 匿名アカウントからの執拗な悪意あるコメント・DM、デマの拡散、なりすまし、容姿や発言への人格攻撃、性的嫌がらせ。

- 匿名掲示板(5ちゃんねる、爆サイなど): 個人情報(氏名、住所、勤務先、学歴など)の特定・暴露、集団での悪口、過去のプライベート情報やわいせつな画像の無断掲載。

- 動画サイト(YouTube, ニコニコ動画など)のコメント欄・ライブ配信: 動画内容と無関係な投稿者への人格攻撃、脅迫、視聴者同士の誹謗中傷。

- ブログやニュースサイトのコメント欄: 記事や意見表明者への個人攻撃、差別的な発言。

- レビューサイト(Googleマップ、食べログ、各種ECサイトなど): 店舗や個人事業主、商品に対する事実に基づかない悪質な評価、営業妨害にあたる書き込み。

- オンラインゲームのチャット: プレイヤーに対する暴言、嫌がらせ、仲間外れ。

これらは氷山の一角です。あなたを不快にさせ、精神的な苦痛を与える書き込みは、すべて誹謗中傷に該当する可能性があります。

最優先事項:動かぬ証拠を確保する「証拠の保全」

感情的になって反論したり、すぐに削除を求めたりしたい気持ちは痛いほど分かります。しかし、ぐっとこらえて、何よりも先に「証拠の保全」を行ってください。これは、後の全ての対策(削除依頼、発信者特定、法的措置、警察への相談など)の基礎となる、極めて重要なステップです。証拠がなければ、「いつ、どこで、誰が、どんな酷いことを言ったのか」を客観的に証明できず、対策が非常に困難になってしまいます。

具体的な証拠保全の方法(詳細版):

- スクリーンショット(画面キャプチャ):

- 必須項目:

- 誹謗中傷の書き込み内容

- その書き込みが掲載されているページのURL(アドレス)全体(ブラウザのアドレスバーを含めて撮影)

- 投稿日時が明確に分かる部分

- 投稿者のアカウント名やID(分かる範囲で)

- 撮影方法:

- スマートフォン:機種によって異なりますが、一般的に電源ボタン+音量小ボタン同時押しなど。

- パソコン:[PrintScreen]キー(クリップボードにコピーされる)、[Windows]+[Shift]+[S]キー(範囲選択)、Snipping Toolなどのアプリ。Macなら[Shift]+[Command]+[3](全画面) or [4](範囲選択)。

- ポイント: ページ全体をスクロールして撮影できる機能(PCブラウザの拡張機能など)があれば、前後の文脈も含めて保存するとより良い場合があります。

- 必須項目:

- URLの記録:

- スクリーンショットだけでは不十分な場合に備え、誹謗中傷が書かれている具体的なページ(投稿単体やスレッドなど)のURLを必ずコピーし、テキストファイル(メモ帳など)に別途保存します。

- 投稿者のプロフィールページのURLもあれば記録しましょう。

- データの保存と整理:

- 撮影したスクリーンショット画像やURLを記録したファイルは、日付やサイト名、内容ごとにフォルダ分けして整理しておくと、後で見返しやすくなります。

- 可能であれば、USBメモリや外付けHDD、クラウドストレージなど、複数の場所にバックアップを取っておくと安心です。

- プリントアウト:

- デジタルデータに加え、可能であれば紙媒体でも印刷しておきましょう。印刷した用紙に、印刷した日時をメモしておくと、証拠としての信頼性が高まります。

- 動画の場合:

- 画面録画機能(スマホの標準機能、PCソフトなど)を使い、誹謗中傷コメントが表示されている箇所と、それがどの動画(配信)のどの時間帯かが分かるように録画します。

冷静さを保つことの難しさ、そして重要性

心ない言葉を浴びせられ、冷静でいろと言うのは酷な話です。怒り、悲しみ、恐怖、悔しさ…様々な感情が渦巻くのは当然です。しかし、感情に任せて行動してしまうと、

- 相手を挑発し、さらに被害が拡大する(炎上など)

- 反論のつもりが、あなた自身が加害者になってしまう(言い過ぎて名誉毀損になるなど)

- 精神的に消耗し、証拠保全などの必要な行動を取るエネルギーがなくなる

- 客観的な判断ができず、不適切な対応をとってしまう

といったリスクがあります。

つらいときは、無理に平静を装う必要はありません。しかし、「今は感情的にならず、まず証拠を押さえる」と意識することが、あなた自身を守ることに繋がります。深呼吸をする、一時的にそのSNSやサイトから離れる、信頼できる人に話を聞いてもらうなどして、少しでも落ち着ける時間を作りましょう。そして、次のステップとして、専門機関への相談を考えてください。

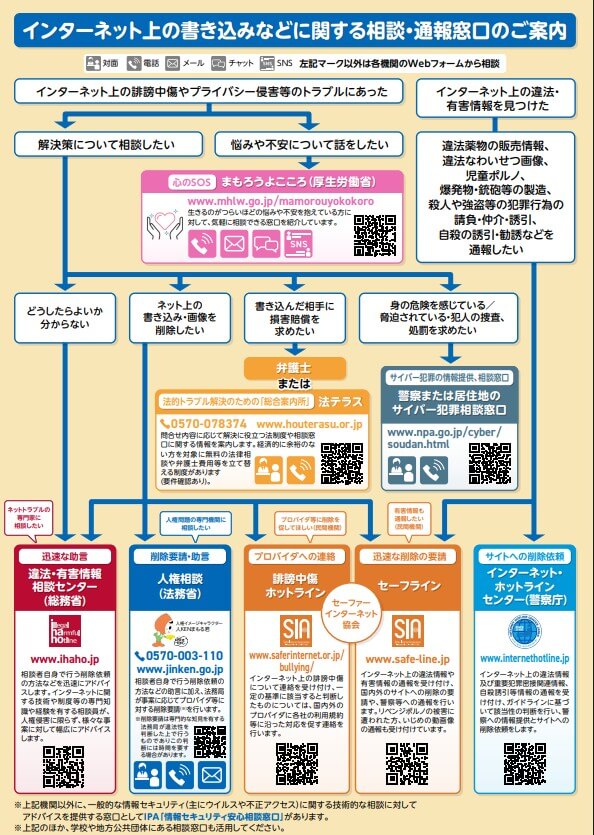

第2章:ネット誹謗中傷被害の相談窓口(法務省・総務省・一般社団法人・警察・弁護士)5つを紹介!

一人で戦う必要はありません。専門知識を持った機関が、あなたの状況に合わせて的確なアドバイスやサポートを提供してくれます。ここでは、主要な相談窓口5つと、心のケアのための窓口を紹介します。

1. 法務省:インターネット人権相談受付窓口

- どんな時に頼りになる?

- 「この書き込みは人権侵害?」と悩んだ時。

- 名誉毀損、プライバシー侵害、侮辱、差別など、人権に関わる問題で困っている時。

- まず、公的な機関に無料で話を聞いてもらい、一般的なアドバイスが欲しい時。

- どんなサポートが期待できる?

- 人権擁護委員などが、内容に応じて法的な観点からの助言をしてくれます。

- 削除依頼の方法についてアドバイスをもらえます。

- 悪質な人権侵害と判断されれば、法務局がプロバイダ等に削除を要請してくれる場合があります(ただし、強制力はありません)。

- 相談方法:

- 電話: 「みんなの人権110番」 0570-003-110 (平日8:30~17:15)※ナビダイヤル

- インターネット: https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html の専用フォームから24時間受付。

- 窓口: 全国の法務局・地方法務局(要予約の場合あり)。上記サイトで所在地を確認できます。

- メリット:

- 国の機関という安心感。

- 無料で相談できる。

- 人権問題の専門家が対応。

- 相談のポイント: 相談したい内容(いつ、どこで、どんな被害か)を事前にメモしておくとスムーズです。

<法務省の公式動画(30秒)>

2. 違法・有害情報相談センター(総務省委託事業)

- どんな時に頼りになる?

- インターネット上の違法・有害情報(名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害、自殺誘引など)で困っている時。

- 自分で削除依頼をしたいが、具体的な方法や注意点を知りたい時。

- 削除依頼の通知書の書き方など、実践的なサポートが欲しい時。

- どんなサポートが期待できる?

- 国内外のプロバイダ等への削除依頼手続きに関する情報提供やアドバイス。

- 削除依頼の通知書(ひな形)の提供や作成サポート。

- 海外事業者への対応に関する情報提供。

- 相談方法:

- 原則として、ウェブサイトの専用フォーム https://ihaho.jp/ から相談。

- メリット:

- インターネットや削除依頼手続きに特化した専門知識。

- 総務省の支援を受けた信頼性。

- 無料で実践的なアドバイスがもらえる。

- 相談のポイント: 保全した証拠(スクリーンショット、URL)を準備し、サイト運営者の削除依頼窓口なども調べておくと、より具体的な相談ができます。

3. 一般社団法人セーファーインターネット協会:誹謗中傷ホットライン

- どんな時に頼りになる?

- インターネット上の誹謗中傷に特化した相談をしたい時。

- 削除依頼をしたいが、自分で直接行うのが不安な時。

- 特に海外のプラットフォームへの削除依頼で困っている時。

- どんなサポートが期待できる?

- 受け付けた相談内容(誹謗中傷情報)を、国内外の連携プロバイダ等に削除依頼として通知・転送してくれます。

- ガイドラインに基づき、違法性・有害性の判断に関するアドバイス。

- 相談方法:

- ウェブサイトの専用フォーム https://www.saferinternet.or.jp/bullying/ から通報(相談)。

- メリット:

- 国内外の多くのプロバイダと連携しており、削除依頼が届きやすい。

- 業界団体としての知見に基づいた対応。

- 無料で利用できる。

- 相談のポイント: 通報フォームの項目に従って、できるだけ正確な情報(URL、投稿内容など)を入力することが重要です。削除を保証するものではありませんが、有力な手段の一つです。

4. 警察庁:インターネット上の誹謗中傷等への対応(相談窓口)

- どんな時に頼りになる?

- 生命や身体に危険を感じる脅迫を受けている時(「殺す」「家に行く」など)。

- ストーカー行為やつきまといを示唆する書き込みがある時。

- 書き込みの内容が明らかに犯罪(脅迫、名誉毀損、業務妨害など)に該当すると考えられる時。

- 緊急性が高い場合。

- どんなサポートが期待できる?

- 被害届の提出や刑事事件としての捜査。

- 行為者の検挙。

- 身辺の安全確保のためのパトロール強化や指導・警告など。

- 他の相談機関の紹介。

- 相談方法:

- 緊急の場合: 110番

- 緊急でない相談: 警察相談専用電話 #9110 (平日8:30~17:15 ※時間外・休日は当直対応の場合あり)

- 窓口: 最寄りの警察署、または各都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口(事前に電話で相談内容を伝えておくとスムーズ)。

- インターネット: 各都道府県警察のウェブサイトからオンライン通報や相談フォームがある場合も。

- 連絡先(警察庁ウェブサイト): https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/defamation.html (ここから都道府県警察の窓口情報へリンクあり)

- メリット:

- 犯罪捜査や検挙につながる唯一の機関。

- 身の安全を守るための具体的な対応が期待できる。

- 相談のポイント: 相談に行く際は、保全した証拠(印刷したものがあれば尚良い)、経緯をまとめたメモ、身分証明書を持参しましょう。被害の状況や恐怖感を具体的に伝えることが重要です。

5. 弁護士

- どんな時に頼りになる?

- 投稿者を特定して責任を追及したい(損害賠償請求、慰謝料請求など)。

- 発信者情報開示請求を行いたい。

- サイト運営者やプロバイダが削除依頼に応じない。

- 刑事告訴(警察に犯人を処罰してほしいと求めること)を考えている。

- 誹謗中傷により仕事や生活に具体的な損害が出ている。

- 法的観点から最善の解決策を知りたい、手続きを任せたい。

- どんなサポートが期待できる?

- 具体的な状況に基づいた専門的な法的アドバイス。

- 代理人としての相手方やプロバイダとの交渉、書面作成。

- 発信者情報開示請求や損害賠償請求などの裁判手続きの代行。

- 刑事告訴の手続きサポート。

- 相談方法:

- インターネット検索: 「誹謗中傷 強い 弁護士」「ネットトラブル 弁護士+地域名」などで検索。初回相談無料やオンライン相談に対応している事務所も多いです。

- 弁護士会の法律相談センター: 各都道府県の弁護士会に相談し、適切な弁護士を紹介してもらう。https://www.nichibenren.or.jp/

- 法テラス(日本司法支援センター): 収入等が一定基準以下の場合、無料法律相談や弁護士費用の立替制度を利用できる。https://www.houterasu.or.jp/

- メリット:

- 法的問題解決のプロ。複雑な手続きを任せられる。

- 損害回復(金銭的賠償)の可能性がある。

- 相手方との直接交渉を避けられる。

- 弁護士選びと費用のポイント:

- インターネット問題の解決実績が豊富な弁護士を選びましょう。

- 費用体系(相談料、着手金、成功報酬など)を事前にしっかり確認しましょう。複数の事務所に相談して比較検討するのも有効です。

- 相性も重要です。信頼でき、話しやすいと感じる弁護士を選びましょう。

+α:心のケアのための相談窓口

誹謗中傷は、心に深い傷を残します。上記の相談と並行して、または何よりもまず、あなたの心の健康を守ることを考えてください。

- いのちの電話: https://www.inochinodenwa.org/ (電話、Webサイトから相談)

- つらい気持ち、誰にも言えない悩みを匿名で聞いてもらえます。

- よりそいホットライン: https://www.since2011.net/yorisoi/ (電話、SNS、チャット相談)

- どんなひとの、どんな悩みにも寄り添ってくれます。外国語にも対応。

- 地域の精神保健福祉センター:

- 各都道府県・政令指定都市に設置されており、心の健康に関する相談ができます。「〇〇県 精神保健福祉センター」で検索。

- カウンセリングルーム、心療内科・精神科:

- 専門家によるカウンセリングや治療を受けることができます。眠れない、食欲がない、気分が落ち込むなどの症状が続く場合は、無理せず受診を検討してください。

心のケアは、決して恥ずかしいことではありません。 問題解決に向けて動くエネルギーを保つためにも、自分の心を大切にしてください。

第3章:ネット誹謗中傷の被害状況に応じた相談窓口の選び方

「相談窓口は分かったけど、結局どこに最初に連絡すればいいの?」そんな疑問にお答えします。ここでは、あなたの状況や目的に合わせて、最適な窓口を選ぶための考え方をご紹介します。

Case 1:とにかく緊急!身の危険を感じている

- 状況: 脅迫、殺害予告、ストーカー行為を示唆する書き込みなど。

- 最初に相談すべき窓口: 警察(110番または#9110)

- 理由: 身の安全確保が最優先です。すぐに警察に状況を伝え、必要な保護や対応を求めてください。

Case 2:精神的に非常につらい、誰かに話を聞いてほしい

- 状況: 不安で眠れない、食欲がない、何をしても楽しくない、涙が止まらないなど、精神的なダメージが大きい。

- 最初に相談すべき窓口:

- 心のケアのための相談窓口(いのちの電話、よりそいホットラインなど)

- 法務省のインターネット人権相談受付窓口

- 理由: まずはつらい気持ちを受け止めてもらうことが大切です。心のケア窓口は匿名で話を聞いてくれます。法務省も人権侵害の観点から親身に相談に乗ってくれます。落ち着いてから、具体的な対策を考えましょう。

Case 3:書き込みを削除したい、その方法を知りたい

- 状況: 悪質な書き込みを早く消してほしい。自分で削除依頼をしたいが、やり方が分からない。海外サイトで困っている。

- 最初に相談すべき窓口:

- 理由: 削除依頼手続きのプロフェッショナルです。具体的な方法、通知書の書き方、海外事業者への対応など、専門的なアドバイスやサポートが受けられます。セーファーインターネット協会は削除依頼の転送も行っています。

Case 4:投稿者を特定して、法的に責任を追及したい

- 状況: 匿名で書き込んだ相手を許せない。損害賠償や慰謝料を請求したい。

- 最初に相談すべき窓口: 弁護士

- 理由: 発信者情報開示請求や損害賠償請求は、専門的な法的手続きが必要です。弁護士に依頼することで、スムーズかつ適切に進めることができます。費用はかかりますが、法的解決を目指すなら必須の選択肢です。

Case 5:費用をかけずに、できることから始めたい

- 状況: 弁護士費用は負担が大きい。まずは無料でできる相談や対策から始めたい。

- 最初に相談すべき窓口:

- 理由: これらの窓口は基本的に無料で相談できます。一般的なアドバイス、削除依頼の方法などを教えてもらえます。まずはここで情報を集め、状況を整理するのも良いでしょう。

Case 6:これは犯罪?人権侵害?判断に迷う

- 状況: 書き込みの内容が悪質だが、犯罪にあたるのか、単なる悪口なのか判断がつかない。

- 最初に相談すべき窓口:

- 法務省のインターネット人権相談受付窓口

- 警察(#9110)

- 理由: 法務省は人権侵害の観点から、警察は犯罪性の観点から、それぞれ相談に乗ってくれます。両方に相談してみて、意見を聞くのも有効です。

複数の窓口への相談も有効

一つの窓口で解決しない場合や、多角的なアドバイスが欲しい場合は、複数の窓口に相談することもためらわないでください。例えば、法務省に相談した後、具体的な削除依頼の方法を違法・有害情報相談センターに聞き、並行して弁護士に法的措置の可能性について相談する、といった動き方も可能です。その際は、他の窓口にも相談している旨を伝えると、連携が取りやすくなる場合があります。

一番大切なのは、一人で抱え込まず、最初の一歩を踏み出す勇気です。話しやすいと感じる窓口、今のあなたに必要なサポートを提供してくれそうな窓口を選んで、まずは連絡を取ってみましょう。

第4章:ネット誹謗中傷の削除・開示請求・法的措置の方法

相談窓口へのアクセスと並行して、あるいはその結果として、さらに踏み込んだ対策や、今後のための自衛策も考えてみましょう。ここでは、ネット誹謗中傷のプロバイダ等への削除依頼、投稿者を特定する発信者情報開示請求のやり方と、刑事告訴と自衛策の方法も詳しくご紹介します。

1. プロバイダ等への削除依頼

サイト運営者やサーバー管理者に対し、直接削除を求める方法です。

- 方法: 各サイトの「お問い合わせ」「権利侵害の申し立て」等の窓口から、証拠を添えて具体的に依頼します。

- ポイント:

- 証拠(URL、スクショ、日時など)は必須。

- 冷静かつ具体的に、どの規約に違反するか、どんな権利侵害かを説明する。

- テンプレートは違法・有害情報相談センターのサイトなどが参考になります。

- 削除されるかは運営者の判断次第。 応じない場合は、次のステップ(弁護士相談など)を検討します。海外の事業者など、対応が難しいケースもあります。

- 成功率: サイトのポリシーや書き込み内容によります。明らかに利用規約に違反している、違法性が高いと判断されれば、削除される可能性は高まります。

2. 発信者情報開示請求

匿名の投稿者を特定するための法的手続きです。

- 概要: ①サイト運営者へIPアドレス等開示請求 → ②特定した経由プロバイダへ契約者情報開示請求 という流れ(法改正によりワンストップ化も可能に)。原則として裁判手続きが必要です。

- 重要ポイント:

- 弁護士への依頼がほぼ必須。 専門知識と複雑な手続きが伴います。

- 時間との勝負。 プロバイダのログ保存期間(通常3~6ヶ月程度)が過ぎると特定は困難になります。被害に気づいたら早急に弁護士に相談しましょう。

- 費用がかかる。 弁護士費用(着手金、報酬金など)や裁判費用が発生します。法テラスの利用も検討しましょう。

- 必ず開示されるとは限らない。 権利侵害の明白性などの要件を満たす必要があります。

- 特定後のリスク: 特定できても、相手に支払い能力がない、連絡が取れないなどのリスクもあります。弁護士とよく相談しましょう。

- 成功率・費用感: ケースバイケースですが、弁護士費用は数十万円~百万円以上かかることもあります。成功率も事案によりますが、近年は法整備も進み、以前よりは開示されやすくなっている傾向があります。まずは弁護士の無料相談などで見通しを確認しましょう。

3. 刑事告訴

誹謗中傷の内容が犯罪(名誉毀損罪、侮辱罪※、脅迫罪など)に該当する場合、警察に被害届を出すだけでなく、「犯人を処罰してください」という意思を示す刑事告訴を行うことができます。

- ポイント:

- 弁護士に相談しながら進めるのが一般的です。告訴状の作成などをサポートしてもらえます。

- 警察が捜査し、検察が起訴すれば、刑事裁判で相手に刑罰が科される可能性があります。

- 民事の損害賠償請求とは別の手続きです。

※侮辱罪は2022年に厳罰化され、より重い罰則(1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金)が科されるようになりました。

4. 今後のための自衛策(予防策)

完全に被害を防ぐことは難しいかもしれませんが、リスクを減らすためにできることもあります。

- SNSのプライバシー設定を見直す: 公開範囲を限定する、知らない人からの友達申請やフォローを安易に承認しない、DMの受信設定を制限するなど。

- 個人情報の発信は慎重に: 自宅や職場が特定できるような情報、詳細な行動履歴などの書き込みは控える。写真の位置情報にも注意する。

- 匿名性の高い場所での発言に注意: 誰が見ているか分からない場所での不用意な発言は、思わぬトラブルを招くことがあります。

- パスワードの管理を徹底する: アカウント乗っ取りを防ぐため、複雑なパスワードを設定し、使い回しを避ける。二段階認証を設定する。

- ミュートやブロック機能を活用する: 不快なアカウントやキーワードを非表示にする。

これらの対策は、あなた自身を守るための重要な手段です。

第5章:知っておきたい2025最新情報:「情報流通プラットフォーム対処法」について

ネット上の誹謗中傷対策として、2025年4月1日「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、法律名が「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(情報流通プラットフォーム対処法)に変更されました。ここでは、改正のポイントについて解説します。これは、被害に遭われた方にとって、より迅速な解決につながる可能性のある大切な情報です。

何が変わったの? 大規模プラットフォーム事業者の新しい義務

この法律の枠組みでは、月間利用者が平均1000万人を超えるような大規模なSNS事業者など(特定情報流通プラットフォーム提供者と呼ばれます)に対して、主に以下のような新しい義務が課せられました。

- 削除申し出窓口の設置と公表: 被害者が誹謗中傷などの権利侵害投稿について、削除を申し出るための専用窓口を設置し、分かりやすく公表すること。

- 専門人材の配置: 削除の判断などを適切に行うための、十分な知識や経験を持つ担当者を置くこと。

- 迅速な調査と通知(7日以内): 被害者から削除の申し出があった場合、速やかに調査を行い、原則として7日以内に削除するかどうかの判断をし、その結果と理由を被害者に通知すること。

これにより、これまで削除依頼をしてもなかなか返事が来なかったり、対応が遅かったりしたケースについて、よりスピーディーな対応が期待できるようになります。

どんな投稿が削除対象になるの?

削除の対象となる投稿については、総務省がガイドラインで考え方を示しています。主に以下のようなものが該当します。

- 個人の権利を侵害するもの:

- 名誉毀損(社会的評価を下げる書き込み)

- プライバシー侵害(私生活の情報を無断で公開)

- 私生活の平穏を害するもの

- 肖像権侵害(無断で写真や動画を公開)

- 著作権侵害 など

- その他の違法・有害情報:

- 児童ポルノやリベンジポルノ

- 薬物・危険ドラッグ関連情報

- 闇バイト募集や詐欺、個人情報を抜き取るフィッシングサイトへの誘導など、各種犯罪に関連する投稿

これらの情報については、削除の対象となり得ます。

知っておきたい注意点と透明性の確保

ただし、いくつか知っておくべき点もあります。

- 最終判断は事業者に: 具体的にどの投稿が削除対象に該当するかの最終的な判断は、各事業者に委ねられています。必ずしも全ての申し出が認められるわけではありません。

- 透明性の確保: 事業者が自分たちの都合の良いように投稿を削除したり(恣意的な削除)、逆に削除すべき投稿を放置したりしないように、削除の基準を公表することや、削除を要請された件数などを公表することが義務付けられています。これにより、事業者の対応が適切かどうかを外部からチェックしやすくなります。

「検閲では?」という心配について

一部で「政府が投稿を削除できるようになり、検閲につながるのでは?」といった心配の声も聞かれますが、この法律の枠組みで権利侵害を理由に削除を申し出ることができるのは、原則として被害を受けた本人(または代理人弁護士など)に限定されています。政府機関が直接、権利侵害を理由に個別の投稿削除を事業者に命令するものではありません。

(※ただし、従来から法務省の人権擁護機関が人権侵害にあたる情報の削除要請を行うことはあり、今回のガイドラインでは、そうした要請にも事業者は速やかに対応することが望ましいとされています。)

総務省も、「この法律は事業者による違法・有害情報への対応義務を強化するもので、利用者の表現の自由を不当に侵害するものではない」と説明しています。

この新しい法律の枠組みは、悪質な投稿に苦しむ被害者にとって、より迅速かつ実効性のある救済への道を開くものとして期待されています。もし大規模プラットフォームで被害に遭われた場合は、この新しいルールに基づいた対応を事業者に求めることができる点を覚えておきましょう。

【まとめ】ネット誹謗中傷被害対策完全ガイド

ネットの誹謗中傷という、見えない相手からの攻撃に、あなたは今、深い傷つきと、どうしようもない怒りや不安を感じているかもしれません。その苦しみは、経験した人にしか分からない、重くつらいものです。

しかし、どうか忘れないでください。あなたは一人ではありません。この記事で紹介した法務省、専門センター、警察、そして弁護士といった相談窓口は、あなたのすぐそばにあり、手を差し伸べる準備ができています。そして、傷ついた心をケアするための窓口も存在します。

解決への道は、決して一つではありません。 まずは証拠を確保し、冷静に状況を把握すること。そして、勇気を出して、信頼できる機関に相談すること。削除依頼や発信者特定といった具体的な対策を取ること。そして何より、あなた自身の心の健康を第一に考えること。これらのステップを一つずつ進めていくことで、必ず道は開けます。

誹謗中傷に「泣き寝入り」する必要はありません。あなたは、尊厳を守り、穏やかな日常を取り戻す権利があります。時間はかかるかもしれませんが、諦めずに、頼れる人を頼り、できることから行動を起こしましょう。

この記事が、暗闇の中で一筋の光となり、あなたが再び前を向いて歩き出すための、力強い後押しとなることを心から願っています。あなたの心が少しでも軽くなり、解決への希望が見えることを祈っています。

※注釈

- ※1 名誉毀損(めいよきそん): 具体的な事実を挙げて、人の社会的評価を下げるような書き込みをすること。(例:「〇〇社のAさんは会社の金を横領している」など。真実であっても成立する場合があります)

- ※2 プライバシー侵害: 他人に知られたくない私生活上の事実や情報を、本人の許可なく公開すること。(例:個人の住所、電話番号、病歴、交友関係などを勝手に書き込むこと)

- ※3 発信者情報開示請求(はっしんしゃじょうほうかいじせいきゅう): 匿名で誹謗中傷を行った投稿者の氏名や住所などの情報を、プロバイダ(インターネット接続業者やサイト運営者)に対して開示するように求める法的な手続きのこと。通常、裁判手続きが必要となります。

- ※4 IPアドレス(アイピーアドレス): インターネットに接続された機器(パソコン、スマホなど)に割り当てられる、インターネット上の住所のような識別番号のこと。

※NHK『あさイチ』では、「許せない!ネットのひぼう中傷 被害にあったときに何ができるのか?」が放送されました。

増え続けるネット上の誹謗中傷──。

いま、芸能人だけでなく一般の人が巻き込まれるケースも増加しています。

「推し活」や「口コミ」から被害に発展することも…!

もし自分が巻き込まれてしまったら、どう対応すればいいのでしょうか?

・誰に相談すればいい?

・情報開示請求の手順は?

・法的な対処法はある?

番組では、実際に被害にあった堀ちえみさんが体験を語り、

具体的な対策や相談窓口についても詳しく紹介されました。