~真夏の体臭をスッキリ解消!決定版✨~

2025年7月29日放送のNHK「あさイチ」📅で、夏になると気になる体臭について特集が組まれます🌞。暑い季節になると、どうしても体臭が気になるもの😥。

でも、ゴシゴシこすったり、乾いたタオルで拭いたりすると、実は逆効果になることもあるんですよ❌。

そこで、今回は科学の視点から体臭の正体を徹底解明🔬。さらに、あなたの体臭タイプに合った楽ちん対策法を紹介します💡。

これで効果は絶大!お楽しみに🎉!

本日のスタジオゲスト、東海大学理学化学科の関根嘉香(せきねよしか)教授、臭気判定士の松林宏治さんに体臭対策を教えていただきました。

記事配信:おひとり様TV

NHK『あさイチ』の気になる情報をまとめました!

あさイチで紹介された中から特に面白いと感じた情報だけを厳選してまとめています。NHKはスポンサーの影響がなく信頼性が高い一方で、具体的な商品名やお店の名前が紹介されないことも多いため、自分で調べるのが大変なことも。そんな悩みを解消するために、気になる情報を見やすく整理しています。ぜひ参考にしてくださいね♪ 😊✨

【あさイチ】東海大学理学化学科の関根嘉香(せきねよしか)教授による主な体臭対策

体臭の正体とポイント

人の皮膚からは300種類以上もの「皮膚ガス」が発生しており、体臭はこの皮膚ガスの組成や量に大きく影響されます。

皮膚ガスは、生活習慣・健康状態・食事などによって変化し、不快な臭い(汗臭、加齢臭、疲労臭など)が強くなる場合があります。

体臭対策

- 腸内環境を整える

オリゴ糖など腸内環境を良くする食品を摂取すると、体臭の原因成分(アンモニアなど)が減少し、「良い香り成分(γ-ラクトン)」が増えることが分かっています。 - 生活習慣の見直し

適度な運動・バランスの良い食事・十分な睡眠が体臭予防に有効。特に食生活(脂質、肉類中心など)は臭いに直結します。

アルコールやタバコを控えることで、分解されたニコチン・アセトアルデヒド由来の臭いを軽減できます。 - ストレスや疲労の軽減

強いストレスや過労時には「アンモニア」など、鼻をつく臭いが強くなります。リラックスや休養を心掛けましょう。 - 日常生活でできる工夫

汗や皮脂によって菌が活動し臭いが強くなるため、こまめなシャワーや清潔な衣服の着用も有効です。

「自分の臭い」を確認する場合は、長時間着ていたシャツを袋などに入れ、鼻をリセットしてから嗅ぐことでセルフチェックができます。

関根教授の研究からの新知見

- 皮膚ガスの測定によって個人の健康状態まで把握する未来も見えつつあります。

- 皮膚ガスは不快なだけでなく、健康管理や医療応用のヒントになるという前向きな側面も重要です。

まとめ

体臭対策は「腸内環境の改善」「健康的な食生活・生活習慣」「ストレス管理」「清潔習慣の徹底」など、ごく基本的なことが科学的にも有効とされています。関根教授はこれをさらに定量化・分析して具体的なデータで証明しています。

【あさイチ】酢風呂の注意点【必ずチェック!】

引用【あさイチ】酢風呂の注意点

酢のお風呂は手軽で効果的なニオイ対策ですが、正しい方法で使わないと逆効果になることもあります。安心して取り入れるために、以下のポイントをよく確認しておきましょう。

① 肌が弱い人・敏感肌の方は要注意🧴

お酢は弱酸性ですが、濃度が高すぎると肌への刺激になります。特に以下の方は注意が必要です。

- アトピー性皮膚炎や乾燥肌がある方

- 剃毛直後の肌(カミソリ負けなど)

- 湿疹・かぶれがある箇所

💡パッチテスト代わりに、まずは足湯で試すのがおすすめです!

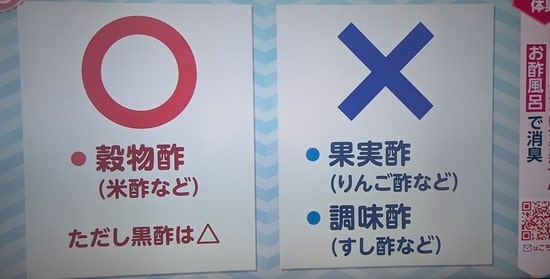

② 酢の種類によってはNGなものも❌

- 果実酒(りんご酢など)、調理酢(すし酢など、)合成酢や香料入りのお酢は避ける

- おすすめは穀物酢(米酢など)、ただし黒酢は△。

人工的な香りや添加物が入っていると、肌に悪影響を及ぼす可能性があります。

③ 使用量を守る📏

入れすぎると肌への刺激が強くなります。

👉 200Lの浴槽に対し、酢は50〜100mlまでが目安。

濃くしすぎても効果が高まるわけではありません。

④ 浴槽の素材に注意🛁

酢は酸性のため、長時間浴槽に残すと金属パーツ(ステンレス)や大理石素材を傷める恐れがあります。追い焚きはしないように。

お風呂から上がったら、必ず浴槽をシャワーでよく洗い流すようにしましょう。

⑤ 子ども・高齢者への使用は慎重に👶👵

子どもや高齢者は皮膚が薄く刺激を受けやすいため、事前に医師や専門家に相談することをおすすめします。

特に赤ちゃんの入浴には使用しないでください。

⑥ 入浴後はしっかり保湿🧴

酢風呂に入った後は肌が一時的に乾燥しやすくなります。

👉 入浴後は保湿クリームや乳液でスキンケアを行いましょう。

✅まとめ

酢風呂は体臭・足臭対策に効果的ですが、正しく使うことが何より大切です。

使う前に自分の肌質や体調、浴槽の素材などをよく確認し、無理なく安全に取り入れてください😊

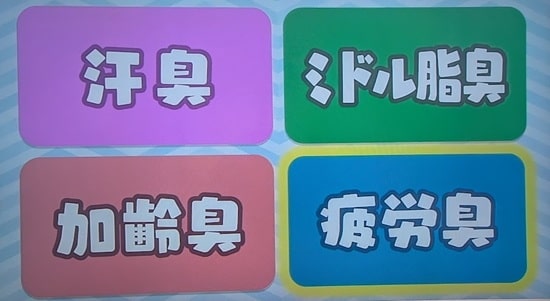

【あさイチ】体臭対策:4タイプ別のポイント

引用【あさイチ】タイプ別の体臭対策

1. 汗臭(あせしゅう)

- 汗そのものはほぼ無臭ですが、汗と皮脂・垢が混ざり、皮膚の常在菌によって分解されることでニオイになります。

- 対策

- 朝や外出前にシャワーで汗や皮脂を落とす

- 汗をかいたら早めにタオルや汗ふきシートで拭き取る

- 制汗剤やデオドラントを使い、衣服もこまめに交換する

- 通気性・吸汗速乾性の高い素材の衣服を選ぶ

- 肉類や脂質の多い食事を控え、腸内環境を整える食品(ヨーグルト、オリゴ糖など)を摂る

- 適度な運動で質の良い汗をかく習慣をつける

2. ミドル脂臭

- 30〜40代男性に多い後頭部や首周りの脂臭。汗と皮脂、分解によりできるジアセチルという成分が独特のニオイを発します。

- 対策

- 頭皮や首筋を中心に、しっかりと泡立ててシャンプーで洗う

- ミドル脂臭専用シャンプーや石鹸を活用

- 脂っこい食事・お菓子・乳製品を控える

- 野菜やきのこ、魚など和食中心のバランス良い食事を意識する

- 汗をかく習慣(有酸素運動やお風呂)を持つ

3. 加齢臭

- 主に中高年以降に増える、耳の裏・背中・首筋などの皮脂の酸化によるノネナールが原因のニオイ。

- 対策

- 朝や夜のシャワー、特に耳の裏、首筋、背中をやさしく洗い清潔に保つ

- ゴシゴシ洗うと逆効果になるため、やさしい洗い方を心がける

- 抗酸化作用(ビタミンC、E、ポリフェノールなど)のある食品を積極的に摂る

- 赤身の肉や油物を控え、発酵食品や野菜を取り入れる

- 十分な睡眠とストレスの軽減もポイント

4. 疲労臭

- ストレスや過労、生活不調のときのアンモニア臭。アンモニアが分解しきれず皮膚に排出されることで起きます。

- 対策

- しっかり休養・睡眠・ストレス解消

- 肝臓の働きを助ける食材(オルニチンが豊富なシジミ、緑黄色野菜など)やクエン酸(梅干し、レモン等)、発酵食品で腸内環境の改善

- 飲酒・高タンパク食の摂り過ぎに注意

- 疲労臭は入浴・シャワーだけで完全には消えないため体内ケアが重要

- 熱中症対策で日傘や帽子も有効

まとめ

汗臭・ミドル脂臭・加齢臭・疲労臭すべてに共通して「毎日の清潔習慣」「食生活の見直し」「十分な休息・ストレス解消」が重要です。特に、食事では腸内環境や肝臓を労る要素を意識的に取り入れましょう。

【あさイチ】臭気判定士・松林宏治さんに学ぶ!体臭を根本から断つための徹底対策

引用【あさイチ】体臭対策

体臭の悩みは非常にデリケートな問題です。テレビや雑誌などでも「におい刑事(デカ)」として活躍されている臭気判定士の松林宏治さんは、ニオイ問題解決のプロフェッショナルです。

ここでは、松林さんが様々なメディアで解説されている体臭対策のポイントを、原因別に分かりやすくまとめてご紹介します。

ニオイ対策の基本は「原因の除去」と「換気」

松林さんによると、ニオイ対策の基本は以下の3つです。いたずらに芳香剤などでごまかすのではなく、ニオイの元を断つことが最も重要だと指摘されています。

- ニオイの原因を取り除く: 汗や皮脂、雑菌などを除去する。

- ニオイをこもらせない: 換気を行い、空気の流れを作る。

- ニオイの発生源を作らない: 雑菌の栄養源となる汚れを残さず、カビなどを予防する。

これらの基本原則を踏まえ、具体的な対策を見ていきましょう。

【実践編】原因別の具体的な体臭対策

1. 「汗のニオイ」対策:こまめなケアで菌の繁殖を防ぐ

汗そのものにニオイはほとんどありませんが、汗と皮脂が混ざり、それをエサに雑菌が繁殖することでニオイが発生します。

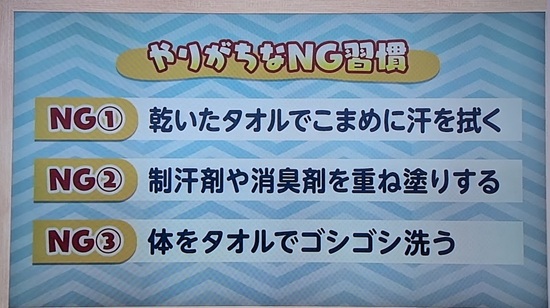

- 汗は「濡れタオル」で拭く: 乾いたタオルで拭くと、水分は取れてもニオイの原因物質は皮膚に残ってしまいます。固く絞った濡れタオルや、ノンアルコールのウェットティッシュで拭き取ると、ニオイ物質ごと除去できるため効果的です。

- こまめに着替える: 汗をかいた衣類を放置すると、雑菌が繁殖しニオイが強くなります。可能であれば、こまめに着替えるのが理想です。

- 「良い汗」をかく習慣を: 普段から運動や入浴で汗をかく習慣をつけると、サラサラとした「良い汗」になり、ニオイにくくなります。

2. 「体の洗い方」のコツ:ゴシゴシ洗いは逆効果

ニオイが気になるからとナイロンタオルでゴシゴシ洗うのは禁物です。洗いすぎは肌のバリア機能を壊し、かえって皮脂の過剰分泌を招き、ニオイを悪化させる原因になります。

- たっぷりの泡で優しく洗う: 石鹸やボディソープをよく泡立て、手や柔らかいタオルで優しくなでるように洗いましょう。

- ニオイやすい場所は丁寧に: 特に皮脂腺が多い、耳の後ろ、首の後ろ、背中、胸の間、脇の下などは、洗い残しがないように丁寧に洗いましょう。これらは加齢臭やミドル脂臭の発生源となりやすい部位です。

3. 「食事」を見直して、体の中からニオイを抑制

食べたものは体臭に直接影響します。体の内側からケアすることも非常に重要です。

- 抗酸化作用のある食品を摂る: 皮脂の酸化は加齢臭の原因になります。ビタミンC(パプリカ、ブロッコリーなど)やビタミンE(ナッツ類、アボカドなど)といった抗酸化作用のある食品を積極的に摂りましょう。

- 動物性脂肪・タンパク質は控えめに: 肉類中心の食事は、腸内の悪玉菌を増やし、アンモニアなどのニオイ物質を発生させやすくします。摂取量には注意が必要です。

- 腸内環境を整える: 善玉菌を増やす発酵食品(ヨーグルト、納豆など)や、そのエサとなる食物繊維(野菜、きのこ類、海藻類)を積極的に摂り、腸内環境を整えましょう。

4. 「衣類・寝具のニオイ」対策:菌の温床にしない

体から移った皮脂や菌が衣類に残り、ニオイの原因となることがあります。

- 洗濯物は溜め込まない: 着用後の衣類は、洗濯カゴの中で菌が繁殖します。できるだけ早く洗いましょう。

- 酸素系漂白剤でつけ置き洗い: 洗濯してもニオイが取れない場合は、皮脂汚れや菌が残っている証拠です。40℃程度のお湯に酸素系漂白剤を溶かし、30分〜1時間ほどつけ置きしてから洗濯すると効果的です。

- 寝具もこまめに洗濯・換気: 寝ている間に大量の汗を吸い込む寝具は、ニオイの温床です。シーツや枕カバーはこまめに洗濯し、マットレスや布団も定期的に干したり、風を通したりして湿気を飛ばしましょう。

5. 「足・靴のニオイ」対策:徹底した乾燥と除菌

足は汗腺が集中しており、靴の中は高温多湿で雑菌が繁殖しやすい環境です。

- 毎日同じ靴を履かない: 一度履いた靴は、菌が繁殖しないように最低でも1日は休ませて完全に乾かしましょう。

- 帰宅後のケア: 靴を脱いだらすぐに下駄箱にしまわず、風通しの良い場所で乾燥させます。除菌・消臭スプレーをしてから保管するのがおすすめです。

- 靴の中に新聞紙を入れる: 履いていない間に丸めた新聞紙を入れておくと、湿気を吸収してくれます。ただし、湿気を吸った新聞紙を入れっぱなしにするのは逆効果なので、こまめに取り替えましょう。

体臭対策は、どれか一つを行えば解決するものではありません。今回ご紹介した「体の洗い方」「食事」「衣類ケア」など、日々の生活習慣全体を見直し、総合的に取り組むことが、ニオイの悩みからの解放に繋がります。

NHKあさイチで放送された女性に人気の記事はこちら

100キロカロリーカードのダイエット方法&ボディシェイパー選び方

厚生労働省「暮らしや仕事の情報」

<出典・参考・引用>

★あさイチ見逃し配信は?

本日放送後の7日間までは無料の「NHKプラス」で観ましょう。

放送から8日以上経過した場合は「NHKオンデマンド」の『まるごと見放題パック990円』で!

NHKオンデマインドと映画、韓流、ドラマ、アニメ、週刊誌、ファション雑誌、漫画も全て見るなら、『U-NEXT』がお得!月額定額制2,189円(税込)

の新モードとは?-min.jpg)