NHKあさイチで、3月13日に放送されたテーマは、デジタル終活・デジタル遺品整理の方法を紹介

デジタル終活って何?

デジタル遺品整理の方法は?

この記事では、そんな疑問を解決できる内容です。

記事配信:おひとり様TV

デジタル終活って何?

1.デジタル終活の対象となるもの

- SNSアカウント(Facebook、Twitter、Instagramなど)

- メールアカウント

- オンラインストレージ(Google Drive、Dropboxなど)

- オンラインバンクやクレジットカード情報

- ブログやウェブサイト

- デジタル写真や動画

- ゲームアカウント

- 有料会員サービス

- スマートフォンやパソコン内のデータ

2.デジタル終活の必要性

近年、インターネットの普及により、私たちの生活はデジタルデータに溢れています。しかし、これらのデータは、私たちが亡くなった後もインターネット上に残り続け、以下のような問題を引き起こす可能性があります。

- 個人情報漏洩のリスク:放置されたアカウントから個人情報が漏洩する可能性があります。

- 不正利用のリスク:オンラインバンクやクレジットカード情報が不正利用される可能性があります。

- 家族の負担:遺族が故人のデジタルデータを整理するのは、時間的にも精神的にも大きな負担となります。

- 故人のプライバシー保護:故人が残したくない情報が公開されてしまう可能性があります。

3.デジタル終活のメリット

- 個人情報の保護:不要なアカウントを削除することで、個人情報漏洩のリスクを減らすことができます。

- 家族の負担軽減:生前にデータを整理しておくことで、遺族の負担を軽減できます。

- 財産管理:オンラインバンクやクレジットカード情報を整理することで、遺産相続をスムーズに行うことができます。

- 思い出の整理:デジタル写真や動画を整理することで、大切な思い出を家族と共有できます。

- プライバシーの保護:残されたくない情報を削除したり、パスワードを信頼できる人に託すことで、プライバシーを守ることができます。

4.デジタル終活の進め方

- デジタルデータの洗い出し:自身がどのようなデジタルデータを持っているかを把握します。

- 優先順位の決定:整理するデータの優先順位を決めます。

- 不要なデータの削除:不要なアカウントやデータを削除します。

- 必要なデータの整理:必要なデータを整理し、家族と共有する方法を検討します。

- エンディングノートの作成:家族に伝えたい情報をエンディングノートにまとめます。

デジタル遺品整理の方法を紹介(シニア向け)

ここでは、デジタル遺品整理の方法を、シニア向けに解説していきます。

ステップ1:まずは「何があるか」を知ることから始めましょう

- デジタル機器を探しましょう:

- ご自宅にあるパソコン、スマートフォン、タブレット、外付けハードディスク、USBメモリなどを探してください。

- もし、どこにあるか分からない場合は、ご家族と一緒に探してみましょう。

- インターネットの記録を探しましょう:

- 亡くなった方が使っていたメールアドレスや、SNS(フェイスブック、ラインなど)のアカウントを思い出してみましょう。

- もし、思い出せない場合は、ご家族に聞いてみたり、郵便物や書類の中に記録がないか探してみましょう。

ステップ2:「大切なもの」と「そうでないもの」を分けましょう

- 大切なもの:

- 写真や動画:家族の思い出が詰まったものは、必ず残しておきましょう。

- 連絡先:友人や知人の連絡先は、後々必要になるかもしれません。

- 重要な書類:デジタル化された保険証書や契約書などは、きちんと保管しましょう。

- そうでないもの:

- 不要なデータ:昔の仕事の書類や、もう使わないアプリなどは削除しても良いでしょう。

- 個人情報:銀行の明細やクレジットカードの情報などは、悪用されないように注意が必要です。

ステップ3:「大切なもの」を安全な場所に保管しましょう

- 写真や動画:

- USBメモリや外付けハードディスクにコピーして、安全な場所に保管しましょう。

- クラウドサービス(グーグルフォトなど)にアップロードして、家族で共有するのも良い方法です。

- 連絡先:

- 紙に印刷して保管するか、スマートフォンやパソコンの連絡帳に登録しましょう。

- 重要な書類:

- 紙に印刷して保管するか、パスワード付きのファイルにしてUSBメモリなどに保管しましょう。

ステップ4:「そうでないもの」を処分しましょう

- 不要なデータ:

- パソコンやスマートフォンから、完全に削除しましょう。

- ゴミ箱を空にするだけでなく、専用のソフトを使ってデータを完全に消去すると、より安心です。

- 個人情報:

- 銀行やクレジットカードの明細などは、シュレッダーにかけるか、細かく裁断して処分しましょう。

- パソコンやスマートフォンを処分する場合は、専門の業者に依頼してデータを完全に消去してもらいましょう。

- インターネットのアカウント:

- 使わないアカウントは、解約手続きを行いましょう。

- もし、解約方法が分からない場合は、各サービスのサポートセンターに問い合わせてみましょう。

ステップ5:「困ったとき」は、いつでも相談してください

- ご家族に相談:

- デジタル機器の操作に自信がない場合は、ご家族に手伝ってもらいましょう。

- 専門業者に相談:

- 遺品整理業者や、デジタル遺品整理の専門業者に相談するのも良いでしょう。

- 専門業者は、データの整理や処分だけでなく、相続に関する相談にも応じてくれます。

- 地域の相談窓口に相談:

- お住まいの地域の消費生活センターや、高齢者相談窓口に相談するのも良いでしょう。

今からできる対策は

国民生活センターによりますとサブスクは本人が亡くなっても解約しない限りは料金の請求が続きますが、IDとパスワードがわからない場合でも遺族が公的な書類を提出するなどして手続きをすれば、解約できることが多いということです。

トラブルを避けるための対策(国民生活センターによる)

・日頃からネット銀行や契約しているサブスクのIDとパスワードを整理

・エンディングノートに書き残す…など

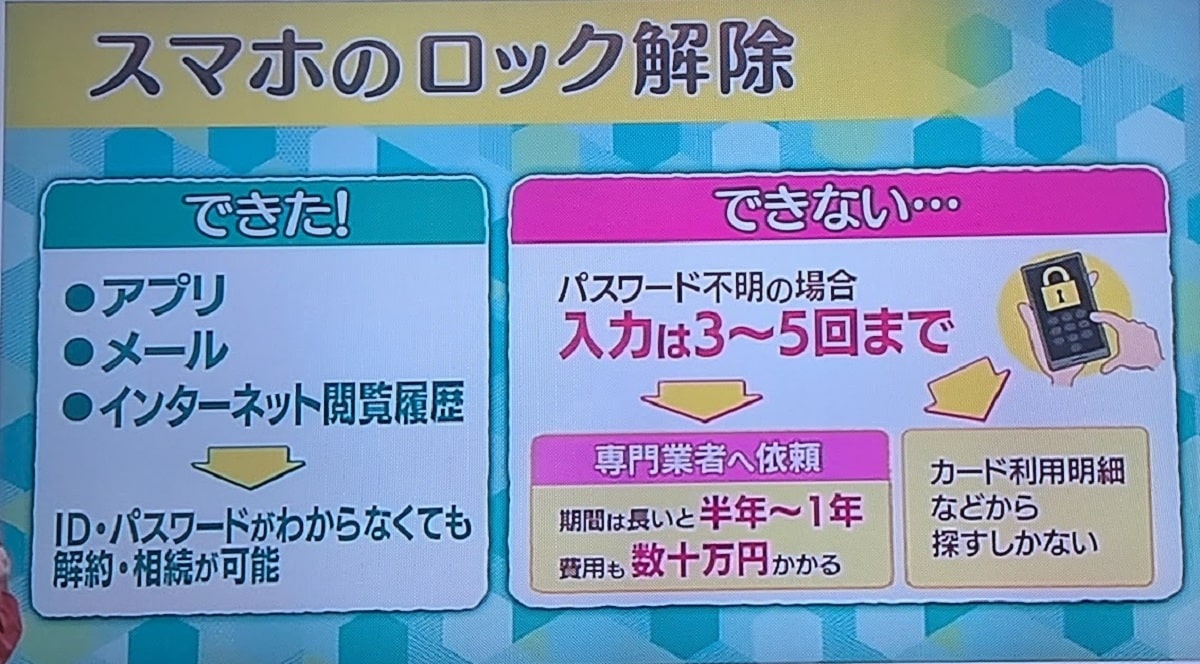

亡くなった人のスマホやパソコンがロックされて見られない場合、遺族は利用していたサービスの確認や解約をどのようにすればいいのでしょうか。

国民生活センターによると、ネット銀行などの金融機関やスマホ決済サービス、それにサブスクのサービスを提供している会社は、遺族が連絡し、亡くなったことを証明する公的な書類を提出する手続きなどをすればIDやパスワードが分からなくても相続や解約などの対応をしてもらえることが多いということです。

ただ、スマホ決済サービスのポイントについては、利用規約で本人のみに付与されるとしていて相続できないケースも多いということです。

【対応策】利用状況わからないとき

亡くなった人がそもそもどんな有料サービスや金融機関を利用していたかが分からない場合の対応です。

インターネット証券については、証券保管振替機構に対して、「登録加入者情報の開示請求」をすれば、どの会社の口座で証券を持っていたか確認できるということです。

ネット銀行については、亡くなった本人がキャッシュカードを持っているケースが多いため、カードがないかを確認して、見つかった場合は、各銀行の窓口に問い合わせます。

サブスクなどの有料サービスについては、銀行の引き落としやクレジットカードの利用履歴をもとに探し、料金の請求があった場合に、それぞれの会社に連絡して解約していくことになるということです。

【対応策】アクセス可能な人を事前登録

いずれも時間や手間がかかるため国民生活センターでは事前に情報を整理しておく“デジタル終活”の重要性を訴えていて、亡くなったあとにアカウントにアクセスできる人を事前に登録しておくサービスの活用もすすめています。

例えば、▽大手IT企業のアップルの場合、このサービスを利用すると登録された人がネット上の「iCloud」に保管されている写真やメール、メモや連絡先などのデータにアクセスできるようになるほか、▽グーグルではどのデータにアクセスを許可するか個別に選択することもできるということです。

NHKあさイチで放送された女性に人気の記事はこちら

100キロカロリーカードのダイエット方法&ボディシェイパー選び方

厚生労働省「暮らしや仕事の情報」

●出典・参考・引用

★あさイチ見逃し配信は?

本日放送後の7日間までは無料の「NHKプラス」で観ましょう。

放送から8日以上経過した場合は「NHKオンデマンド」の『まるごと見放題パック990円』で!

NHKオンデマインドと映画、韓流、ドラマ、アニメ、週刊誌、ファション雑誌、漫画も全て見るなら、『U-NEXT』がお得!月額定額制2,189円(税込)