NHKあさイチで、3月17日に放送されたテーマは、ついつい食べ過ぎてしまうお菓子。ポテチの袋を開けたら最後まで食べきってしまう!甘い&しょっぱいのループが止まらない!そんな誘惑に打ち勝つ方法を専門家が提案!

「ポテチが止まらない…」そんな経験、ありませんか?この記事では、お菓子の誘惑に打ち勝ち、途中でやめるための具体的な方法を紹介します。食べる前の意識改革から、環境の工夫、習慣の見直しまで、今日から実践できるテクニックが満載!

~ ポテチが止まる!お菓子の誘惑に打ち勝つ具体的な方法を専門家が提案! ~

この記事では、脳科学理論(マインドフルネス)からお菓子に手を出しても少量で済む方法や、経済学のナッジ理論からお菓子を手に取らない方法などをご紹介します。

記事配信:おひとり様TV

NHK【あさイチ】お菓子の誘惑に打ち勝つ具体的な方法を専門家が提案!

引用【あさイチ】お菓子の誘惑に負けない方法

NHK「あさイチ」のテレビ情報を自分が面白い!思った事だけをピックアップして深堀りしたブログです。あさイチは公共放送でスポンサーからお金をもらっていない!利害関係の要素がないので番組で取り上げたお得な情報、お役立ち商品、美味しいお店等はすごく信用できると思います。

しかし、公共放送であるがゆえに、商品名やお店の名前を全面に出して放送しにくい側面もあるので生放送を見ている方は自分自身で調べる必要があります。そんな方にこの記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

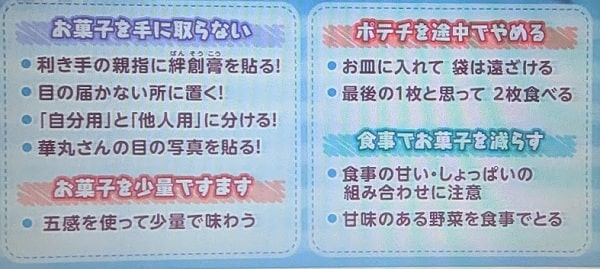

1.経済学のナッジ理論からお菓子を手に取らない方法は?

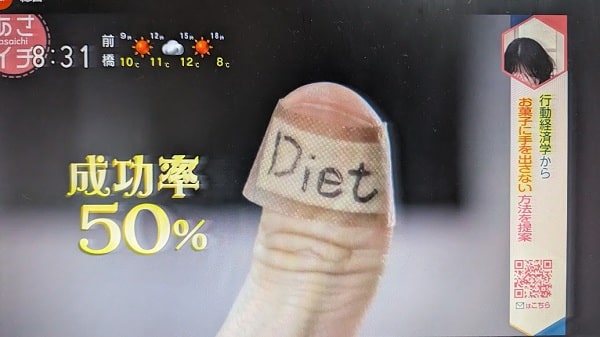

引用【あさイチ】指にシールを貼る方法

2.非常用袋にお菓子を入れる→成功率70%

3.子供用と自分用のお菓子を分ける

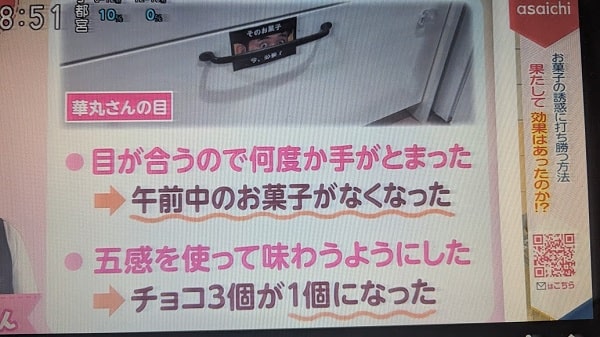

4.博多華丸さん”目”の写真を貼る

引用【あさイチ】お菓子を手に取らない方法

ナッジ理論は、人々の行動をより良い方向に導くために、選択肢の提示方法を工夫する理論です。この理論をお菓子対策に応用することで、無意識のうちにお菓子から遠ざかることができます。

1. デフォルトの変更

- お菓子を手の届きやすい場所から、見えない場所や手の届きにくい場所に移動させましょう。

- 代わりに、果物やナッツなど、健康的なおやつを手の届きやすい場所に置きましょう。

- これにより、無意識のうちに健康的な選択肢を選ぶようになります。

2. 魅力的な選択肢の提示

- 果物や野菜をカラフルな盛り付けにする、カットフルーツを用意するなど、見た目を工夫しましょう。

- 「ヘルシーおやつ」コーナーを設け、健康的なおやつをまとめて陳列しましょう。

- これにより、健康的なおやつが魅力的に見え、手に取りやすくなります。

3. 社会的な規範の利用

- 「〇〇さんは毎日果物を食べています」など、周りの人の健康的な行動を意識させる情報を提示しましょう。

- 家族や友人と一緒に、お菓子を控える目標を立て、互いに励まし合いましょう。

- これにより、周りの人の行動に影響を受け、自分も健康的な行動を取りやすくなります。

4. 損失回避の利用

- 「お菓子を控えることで、〇〇円節約できる」など、お菓子を控えることによるメリットを具体的に提示しましょう。

- 「お菓子を食べ過ぎると、〇〇のリスクが高まる」など、お菓子を食べ過ぎることによるデメリットを強調しましょう。

- これにより、損失を避けたいという心理が働き、お菓子を控えるようになります。

5. 行動のハードルを上げる

- お菓子を買うためには、わざわざ遠くのコンビニまで行かなければならないようにするなど、お菓子を入手するまでのハードルを上げましょう。

- お菓子を食べる前に、必ず水を一杯飲む、軽い運動をするなど、ワンステップ挟むようにしましょう。

- これにより、お菓子を食べるまでのハードルが上がり、衝動的な行動を抑制できます。

これらのナッジを組み合わせることで、無理なくお菓子から遠ざかることができます。

2.脳科学理論(マインドフルネス)からお菓子に手を出しても少量で済む方法は?

5感を使ってお菓子を味合う!

1.ポテチをじっくり見る

2.ポテチを臭う

3.ポテチを1枚づつ目をつぶって音を聴く

4.ポテチを1枚づつよく噛む!

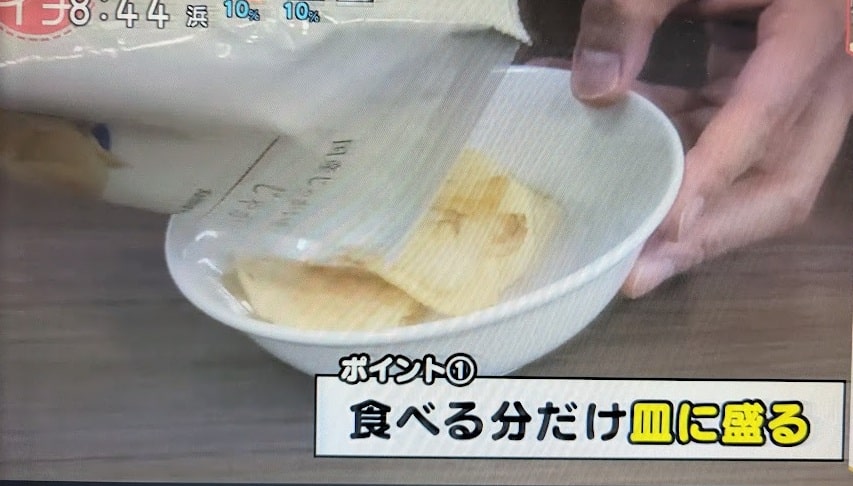

引用【あさイチ】ポテチ・ラスト・ワンモア作戦

ポテチ・ラスト・ワンモア作戦

2.袋は閉じて遠開ける!

3.残り2枚になった時、「最後の1枚」のつもりで食べ、すかさずもう1枚食べる!

ここでは、脳科学とマインドフルネスの観点から、お菓子を少量で済ませるための方法をご紹介します。

1. 欲求の波を意識する

- お菓子を食べたいという欲求は、波のように現れては消えるものです。欲求を感じた時に、すぐに手を出すのではなく、その波を観察してみましょう。

- 欲求の強さ、持続時間、どのような状況で欲求が起こるのかなどを客観的に観察することで、欲求との距離感をつかむことができます。

2. マインドフルな食事

- お菓子を食べる際には、テレビやスマートフォンから意識を離し、お菓子そのものに意識を向けましょう。

- お菓子の香り、味、食感などを五感で丁寧に味わうことで、少量でも満足感を得やすくなります。

- よく噛んでゆっくり食べることも、満腹中枢を刺激し、食べ過ぎを防ぐ効果があります。

3. 感情と食欲のつながりに気づく

- ストレスや不安などの感情が、お菓子への欲求を高めることがあります。

- 感情的な要因で食べていることに気づいたら、深呼吸や瞑想などで心を落ち着かせましょう。

- 感情的な問題を解決することで、お菓子への依存を減らすことができます。

4. 事前に食べる量を決める

- お菓子を食べる前に、食べる量を決めておきましょう。

- 小さな皿に盛り付ける、個包装のお菓子を選ぶなど、量をコントロールしやすい工夫も有効です。

- 食べ終わったら、すぐに片付けることで、追加で食べることを防ぎます。

5. 脳の報酬系を理解する

- お菓子を食べると、脳内でドーパミンという快楽物質が分泌され、快感が得られます。

- しかし、この快感は一時的なものであり、繰り返しお菓子を食べることで、より多くの快感を求めるようになります。

- お菓子以外の楽しみを見つけることで、脳の報酬系を健全に保ち、お菓子への依存を減らすことができます。

6. 睡眠と運動

- 睡眠不足や運動不足は、食欲をコントロールするホルモンバランスを崩し、お菓子への欲求を高めることがあります。

- 十分な睡眠と適度な運動を心がけることで、食欲をコントロールしやすくなります。

7. 記録をつける

- いつ、どこで、どんな時に、どんなお菓子を、どのくらい食べたかを記録してみましょう。

- 自分の食習慣を客観的に把握することで、改善点を見つけやすくなります。

これらの方法を実践することで、お菓子との付き合い方を見直し、少量でも満足できる食生活を送ることができるでしょう。

3.味覚の研究から食事に潜むお菓子の引き金が有り!

・毎日の食事で甘みの野菜を食べる。

・ごはんにふりかけを食べるとお菓子を食べたくなる!

・白米を味わって、甘みを感じる→白米で満足してお菓子が要らなくなる。

味覚の研究から、食事に潜むお菓子の引き金となる理由は、主に以下の3つの要素が複雑に絡み合っていると考えられます。

1. 味覚の対比効果

- 食事の中で、塩味や酸味、苦味などを感じると、その対比として甘味を強く求める傾向があります。

- 例えば、塩辛いラーメンを食べた後に甘いデザートが欲しくなるのは、この対比効果によるものです。

- また、食事に含まれるグルタミン酸などのうま味成分も、甘味への欲求を高める可能性があります。

2. 血糖値の急上昇と急降下

- 炭水化物中心の食事を摂ると、血糖値が急上昇し、その後急降下します。

- 血糖値が急降下すると、脳はエネルギー不足を感じ、即効性のあるエネルギー源である甘味を求めるようになります。

- 特に、精製された炭水化物(白米、パン、麺類など)は、血糖値を急上昇させやすいため、お菓子への欲求を高める要因となります。

3. 味覚の記憶と報酬系

- 過去に甘いものを食べた経験が、脳の報酬系を刺激し、快感と結びついて記憶されます。

- 食事中に特定の味や香りを感知すると、過去の記憶が呼び起こされ、お菓子への欲求が高まることがあります。

- 特に、幼少期の記憶や、特定のイベントと結びついた記憶は、強く影響を与える可能性があります。

これらの要素が複合的に作用することで、食事にお菓子の引き金が潜んでいると考えられます。

具体的な例

- 塩味の強いファストフードを食べた後に、甘い炭酸飲料やデザートが欲しくなる。

- 和食のコース料理の最後に、甘いデザートが出される。

- 子供の頃、特定の料理を食べた後に、必ずお菓子が出てきた記憶がある。

これらの例は、味覚の対比効果、血糖値の変動、味覚の記憶などが、お菓子への欲求にどのように影響するかを示しています。

これらの味覚のメカニズムを理解することで、食事の組み立て方や食べる順番を工夫し、お菓子への欲求をコントロールすることが可能になります。

4.肥満を防ぐには、毎日、体重計に乗る!3つの知るが大切!

1.体重計に乗って現実を知る。

2.記録して何を食べたかを知る

3.重大な病気につながる事を知る

肥満を防ぐために毎日体重計に乗ることは、体重の変化を把握し、健康的な生活習慣を維持する上で非常に有効な方法です。ここでは、毎日体重計に乗る方法と、その効果を最大限に引き出すためのポイントを解説します。

1. 毎日体重計に乗ることのメリット

- 体重の変化を早期に把握できる: わずかな体重増加にも気づきやすくなり、早めの対策が可能です。

- モチベーション維持につながる: 体重減少が目に見えることで、運動や食事制限のモチベーションが向上します。

- 生活習慣の見直しに役立つ: 体重の変化と日々の行動を照らし合わせることで、改善点が見つかりやすくなります。

2. 毎日体重計に乗る方法

- 毎日同じ時間に測定する: 食事や水分摂取の影響を避けるため、起床後すぐや入浴後など、時間を決めましょう。

- 同じ場所で測定する: 床の材質や傾斜によって測定値が変わることがあるため、常に同じ場所で測定しましょう。

- 記録をつける: 測定した体重を記録することで、長期的な変化を把握しやすくなります。

- 体重計の種類: 体重計には、体重のみを測定するものと、体脂肪率や筋肉量なども測定できる体組成計があります。ご自身の目的に合わせて選びましょう。

- 測定時の注意点:

- 素足で測定しましょう。

- 体重計の上にまっすぐ立ち、体を動かさないようにしましょう。

- 測定値はあくまで目安として捉え、一喜一憂しないようにしましょう。

3. 測定結果の活用方法

- 長期的な変化を見る: 1日の体重変化に一喜一憂せず、1週間や1ヶ月単位で変化を見るようにしましょう。

- 生活習慣と照らし合わせる: 体重が増加した場合は、食事内容や運動量を見直しましょう。

- 目標を設定する: 具体的な目標体重を設定し、達成に向けて計画的に取り組みましょう。

4. その他

- アプリとの連携: 最近の体重計や体組成計は、スマートフォンアプリと連携できるものが多く、測定データの管理やグラフ表示が簡単に行えます。

- 医療機関への相談: 急激な体重変化や、健康状態に不安がある場合は、医療機関に相談しましょう。

毎日体重計に乗ることは、健康管理の第一歩です。ぜひ習慣化して、理想の体型と健康を手に入れましょう。

5.一般的なお菓子の誘惑に負けない方法

1. 食べる前に意識する

- 食べる量を決める: 小皿に出したり、個包装のものを選ぶなど、食べる量を最初に決めておくのがおすすめです。

- ながら食いをしない: テレビやスマホを見ながらだと、無意識に食べてしまいがちです。食べる時は、食べることに集中しましょう。

- 食べるスピードを意識する: ゆっくりと味わって食べることで、満腹感を感じやすくなります。

2. 食べる環境を工夫する

- お菓子を手の届く場所に置かない: 目につくと食べたくなってしまうので、収納場所を工夫しましょう。

- ヘルシーな代替品を用意する: 果物やナッツなど、健康的なおやつを常備しておくと、お菓子への欲求を抑えられます。

- 食べる時間や場所を決める: 例えば、「おやつは午後3時まで」など、ルールを決めておくのも効果的です。

3. 習慣を変える

- ストレス解消法を見つける: ストレスが溜まると、お菓子に手が伸びやすくなります。運動や趣味など、別のストレス解消法を見つけましょう。

- 睡眠をしっかりとる: 睡眠不足は食欲を増進させると言われています。十分な睡眠を心がけましょう。

- 水分をこまめに摂る: 喉が渇いていると、空腹と勘違いすることがあります。こまめに水分補給をしましょう。

4. それでも食べたくなった時は

- 罪悪感を持たない: たまには自分を甘やかすことも大切です。食べた後は、次の食事で調整するなど、バランスを取りましょう。

- 食べたものを記録する: レコーディングダイエットのように、食べたものを記録することで、自分の食生活を客観的に見ることができます。

- NHKの朝の情報番組「あさイチ」では、「ポテチ途中でやめられる? お菓子の誘惑に負けない方法」というテーマで放送されました。専門家が提案する誘惑に打ち勝つ方法も参考にしてみてはいかがでしょうか。

これらの方法を参考に、あなたに合った方法を見つけて、お菓子との上手な付き合い方を見つけてください。

NHKあさイチで放送された女性に人気の記事はこちら

100キロカロリーカードのダイエット方法&ボディシェイパー選び方

厚生労働省「暮らしや仕事の情報」

●出典・参考・引用

★あさイチ見逃し配信は?

本日放送後の7日間までは無料の「NHKプラス」で観ましょう。

放送から8日以上経過した場合は「NHKオンデマンド」の『まるごと見放題パック990円』で!

NHKオンデマインドと映画、韓流、ドラマ、アニメ、週刊誌、ファション雑誌、漫画も全て見るなら、『U-NEXT』がお得!月額定額制2,189円(税込)